我们可以把内存的发展想象成一座不断向上建造、不断变得更高更复杂的天梯,每一级台阶都代表着一项关键的技术突破,让计算机能够更快、更高效地处理信息,攀登这座天梯,我们就能清晰地看到内存技术从简单到精密的进化之路。

天梯的最底层,是最基础也是最核心的结构:DRAM,也就是我们常说的内存条,它的工作原理其实很简单,可以想象成由无数个微小的“水桶”组成的阵列,每个“水桶”可以储存一个电荷,代表数字1;没有电荷,就代表0,但问题是,这些“水桶”会漏水,电荷会慢慢消失,必须有一个“巡逻员”不停地给这些“水桶”加水(充电),这个过程就叫“刷新”,正是因为需要不断刷新,它才被称为“动态”内存,虽然它速度不是最快的,但它的结构非常紧凑,在有限的成本下能实现巨大的容量,因此成为了电脑主内存的不二之选,是支撑整个系统运行的基石,我们现在常说的DDR4、DDR5,都是DRAM的高速进化版本。

往上走一层,我们遇到了SRAM,静态内存,它和DRAM的关键区别在于,它的“水桶”是密封的,不会漏水,所以不需要那个“巡逻员”不停地刷新,这使得SRAM的读写速度极快,比DRAM快得多,但代价是,制作一个SRAM存储单元需要更多的晶体管,结构复杂,成本高,而且占地方,SRAM无法承担主内存的海量存储任务,它被用在了最需要速度的地方——CPU内部,作为高速缓存,当你听到CPU参数里的L1、L2、L3缓存时,那就是SRAM的领地,它的存在极大地缓解了CPU等待慢速主内存的瓶颈。

再往上,天梯开始延伸到计算机的“记忆”层面,这就是ROM,只读内存,早期的ROM像一张出厂时就写好的光盘,内容无法更改,用于存储计算机最基础的开机引导程序,但后来发展出了可擦写的ROM,比如EEPROM和我们现在手机、固态硬盘里广泛使用的Flash闪存,闪存的特点是即使断电,里面储存的数据也不会丢失,它像是计算机的“笔记本”,用于长期保存操作系统、应用程序和你的个人文件,特别是基于闪存的固态硬盘,它没有机械部件,速度远超传统机械硬盘,彻底改变了我们的存储体验。

继续攀登,我们来到了技术革新的前沿,这里不再满足于简单的“水桶”模型,而是开始从材料和结构上进行根本性的变革,比如3D NAND技术,传统的闪存单元是平铺在芯片上的,像平房;而3D NAND则是建起了“摩天大楼”,通过向上堆叠数十甚至上百层存储单元,在同样大小的芯片面积上实现了容量的爆炸式增长,这是推动大容量固态硬盘普及的关键。

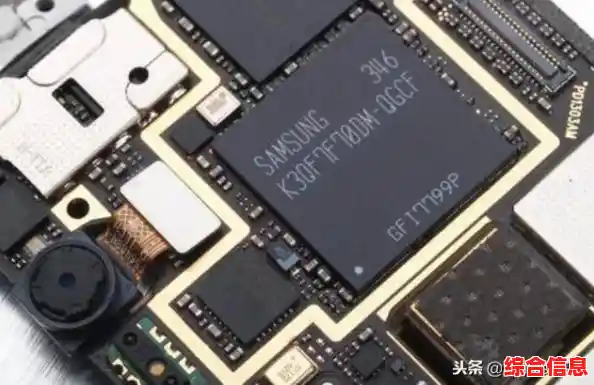

另一个前沿是HBM,高带宽内存,它不再满足于在主板上一字排开,而是像叠蛋糕一样,将多个DRAM芯片堆叠在一起,并通过一个名为“硅通孔”的微型通道直接与CPU或GPU芯片连接,这种紧密的“同居”关系,极大地缩短了数据跑腿的距离,提供了前所未有的数据传输带宽,这对于处理人工智能、高端图形计算等海量数据任务至关重要,是当前高性能计算的明星技术。

展望天梯的更高处,我们还看到了更前沿的探索,比如傲腾内存,它试图打破内存和存储之间的壁垒,追求既能像DRAM一样快,又能像闪存一样断电不丢失数据,还有对MRAM、RRAM等新原理内存的研究,它们可能在未来带来更低的功耗和更高的速度。

内存天梯图描绘的是一部围绕速度、容量、成本和功耗不断平衡与突破的历史,从基础的DRAM/SRAM分工,到闪存带来的存储革命,再到3D堆叠和异构集成等尖端技术,每一步攀登都是为了更好地服务于计算需求,让数据流动得更快,让计算机变得更智能,这座天梯远未到顶,未来的技术突破将继续推动我们向更高处迈进。