基础数据的收集——五花八门的“考场”

要给CPU打分,首先得有数据,这就好比要评价一个学生的综合能力,不能只看他数学一门课的成绩,还得看语文、英语、物理等,对于CPU来说,这些“科目”就是各种各样的基准测试软件。

这些测试软件就像是不同的“考场”,每个考场都有不同的侧重点:

制作天梯图的团队,会收集市面上几乎所有主流CPU在这些“考场”里的成绩,形成一个庞大的原始数据库,这是所有工作的基础。

第二步:分数的标准化——“统一度量衡”

收集来的原始分数五花八门,单位都不一样,Cinebench可能跑出来几千分,而某个游戏测试可能帧数只有一百多,直接把它们加起来是毫无意义的。

第二步是关键的一步:标准化,制作者会选定一个参照物,比如一颗大家都比较熟悉的、具有代表性的CPU(例如某一代的酷睿i5或锐龙5),将它的分数设定为一个基准值,比如1000分,将所有其他CPU的每一项测试成绩,都按照与这个基准CPU的性能比例进行换算。

如果基准CPU在Cinebench R23中得分为10000分,而另一颗新CPU得分是15000分,那么新CPU在这个项目上的标准化分数就是 (15000 / 10000) * 1000 = 1500分,通过这种方式,所有不同单位、不同量级的原始分数,都被统一成了一个可相互比较的“标准分”。

第三步:权重的分配——“偏科生”与“全才”的平衡

标准化之后,一颗CPU在每个测试项目上都有了标准分,但下一个问题来了:是不是把所有项目的分数简单平均一下就是最终得分呢?通常不是,因为不同用户对CPU性能的需求是不同的。

这就是天梯图评分机制中最核心也最体现编者主观意图的部分——权重计算。

不同的天梯图之所以排名有细微差异,很大程度上就是因为它们的“权重配方”不同。 一个更偏向游戏玩家的天梯图,可能会把英特尔的高频CPU排得更高;而一个更注重多线程性能的天梯图,则可能让核心数更多的AMD锐龙CPU占据优势。

第四步:排名的生成与呈现

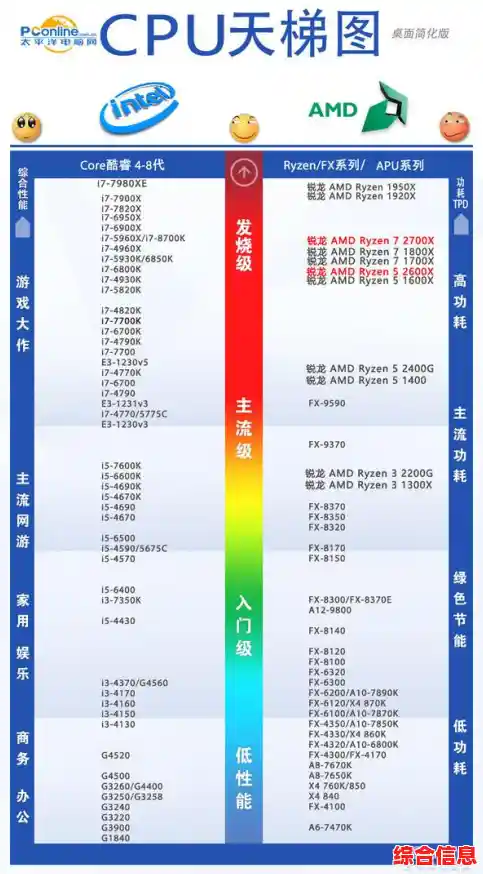

当每一颗CPU都通过加权计算得出了一个最终的综合分数后,按照分数从高到低进行排序,天梯图的骨架就出来了,制作者会将这些CPU以直观的图表形式呈现,通常还会用不同颜色区分品牌和世代,让你一眼就能看出i9在哪个层级,锐龙7又处于什么位置。

总结与提醒

你看,CPU天梯图的分数不是一个绝对客观的科学测量值,而是一个经过大量数据采集、标准化处理、并融入了编者对用户需求理解的加权综合评估值。

在使用天梯图时,你要明白: