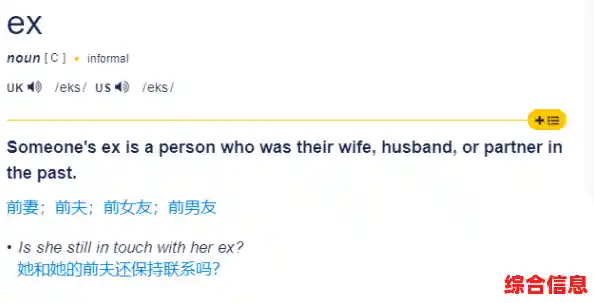

“ex”这个词,如今在我们的日常对话和网络交流中出现的频率非常高,它看起来简单,只有两个字母,但背后承载的情感重量和文化意涵却非常复杂,要准确理解并恰当使用它,我们不能只把它看作一个简单的前缀或缩写,而需要深入它所处的社会和文化语境中去体会。

最普遍也最引人关注的,当然是“ex”指代“前任”的用法——前男友、前女友、前夫、前妻,这个简单的词汇,成了一个情感容器,装满了过往关系的甜蜜、苦涩、遗憾乃至创伤,在中国社会传统中,一段关系的结束,尤其是婚姻关系的结束,常常被视为一种“失败”或“污点”,是不宜公开讨论的私事,但随着社会观念的演变,尤其是个人主义思潮的兴起,人们开始更开放地谈论情感经历。“ex”这个词的流行,恰恰反映了这种转变:它用一个轻描淡写、略带隐晦的缩写,为一段复杂的历史提供了一个可以轻松说出口的标签,它既承认了那段关系的存在,又用简略的形式与之保持了一定的安全距离,避免了直接提及可能带来的尴尬或痛苦。

在使用“ex”指代前任时,其恰当性高度依赖于语境和语气,在朋友间的私下吐槽中,它可能带着释然或抱怨;在严肃的对话中,它可能蕴含着一丝遗憾或尊重;而如果带着明显的怨恨反复提及,则可能暴露了说话者尚未放下的心结,恰当的使用,意味着对那段历史的尊重,也是对当前自我和对方的尊重,一个成熟的人,在提及“ex”时,会更倾向于中性或平和的态度,因为这表明他已经从那段经历中走出并成长,而不是依然被过去所束缚。

除了指代前任,“ex”作为前缀的用法同样富含社会意涵,意为“前……”或“过去的”,ex-president(前总统)、ex-employee(前员工),这里的“ex”,标志着一个身份的终结和一种权力的移交,它清晰地划出了一条界限:你曾经是,但现在不再是了,这种用法在职场和社会阶层中尤为敏感,称呼某人为“ex-同事”,可能意味着关系的疏远;而某些人虽然头衔前加了“ex”,却依然享有巨大的隐性影响力,这又揭示了“名”与“实”之间的微妙差距,理解这一点,有助于我们在社交和职业场合更精准地把握分寸,避免无意中冒犯他人或错误判断形势。

更进一步看,“ex”这个概念本身,折射出现代社会的一种普遍心态——对“过去”的复杂情绪,我们生活在一个崇尚“新”和“当下”的时代,过去的事物、关系、身份很容易就被打上“ex”的标签并被快速翻篇,这种趋势有好有坏,好处是它鼓励人们不沉溺于过去,积极向前看;坏处是可能导致一种轻率的、丢弃式的文化,缺乏对历史、对连续性的深刻理解和尊重,当我们轻易地将某样东西归为“ex”时,我们是否也轻易地割裂了它与我们现时生命的联系?这是值得深思的。

如何准确理解并恰当使用“ex”这个词汇呢?

第一,要体察语境,在亲密关系中提及“ex”,需要格外谨慎,要考虑听者(尤其是现任)的感受,在正式场合,使用“前……”之类的称谓则应注重客观和礼貌。

第二,要反思动机,我们提及“ex”是为了沟通必要信息,还是为了宣泄情绪?如果是后者,那么可能需要先处理好自己的情感,而不是简单地将这个词作为出口。

第三,要理解其流动性。“ex”所代表的状态并非总是固定不变的,曾经的“ex-同事”可能在未来成为你的合作伙伴;曾经水火不容的“ex”,多年后也可能一笑泯恩仇,用发展的眼光看待“ex”,能让我们的人际关系更具弹性。

“ex”远不止是一个方便的标签,它是一个文化的棱镜,透过它,我们可以观察到现代人在处理情感、身份和历史时的微妙心理与社会规则,真正准确地理解它,意味着理解关系的复杂性、时间的流动性以及言语的分量,而恰当使用它,则是一门关于尊重、分寸和自省的沟通艺术。