还记得那个黑色的屏幕,那个闪烁着“C:>”或者“A:>”提示符的简洁世界吗?对于许多70后、80后,甚至部分90初的人来说,DOS系统不仅仅是个人电脑的起点,更是一段充满挑战与探索乐趣的青春记忆,在那个图形界面还未成为主流的年代,我们与电脑的交流,是通过一行行看似冰冷、实则充满力量的命令来完成的,当我们早已习惯了用鼠标在Windows、macOS绚丽的视窗中点按拖拽时,重温DOS,依然能感受到它那份独特的、穿越时光的永恒魅力,甚至能窥见它在未来的某些潜能。

DOS的魅力,首先在于它的纯粹与直接,它没有多余的装饰,没有复杂的菜单层级,开机即见核心,你想要做什么,就必须通过键盘输入准确的指令,dir”来查看文件夹里的文件,“copy”来复制,“del”来删除,这种交互方式强迫使用者去理解电脑最基本的文件结构和操作逻辑,你不是在点击一个漂亮的图标,而是在直接向计算机“发号施令”,这种掌控感,是后来许多图形界面用户难以体会的,学习DOS的过程,就像学习一门与机器沟通的语言,每一个命令的掌握都带来一次小小的成就感,那时候,配置一个游戏的内存参数,或者编辑一个简单的批处理文件(.bat)让电脑自动执行一系列任务,都像是完成了一次小小的黑客行动,充满了探索的乐趣和智力上的挑战。

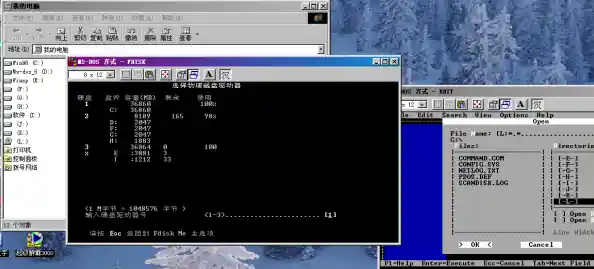

DOS代表了一种高效与轻量级的美学,现在的操作系统动辄需要几十GB的硬盘空间和数GB的内存,而一个完整的DOS系统加上一些常用工具,可能只需要几张软盘的容量就能装下,这种极致的精简,使得DOS在资源极其有限的硬件上也能流畅运行,即使在今天,这种特性也并未过时,在一些嵌入式系统、工业控制、老旧设备维护等特定领域,DOS因其稳定、可靠和对硬件要求极低的特点,依然顽强地生存着,对于开发者或极客而言,一个轻量级的DOS环境是进行底层编程、硬件调试或运行经典老游戏的绝佳平台,它剥离了所有不必要的复杂层,让你能直接接触到硬件的本质。

更重要的是,DOS培养了一种“知其所以然”的计算机素养,在图形界面中,我们很多时候是在“操作”而非“理解”,我们知道点击“保存”按钮文件就会存好,但未必清楚它具体被保存在了硬盘的哪个扇区,而在DOS世界里,你必须清楚地知道你的文件存放在哪个目录下,你的程序需要调用哪些库文件,这种对路径、对文件系统的深刻理解,是构建更高级计算机知识的重要基石,许多今天功成名就的程序员和技术专家,他们的起点往往就是那个黑色的DOS命令行窗口。

在云计算、人工智能和触控交互成为主流的今天,DOS这样的命令行界面还有未来吗?答案是肯定的,但其形态和角色已经发生了深刻的变化,DOS作为一种独立的操作系统或许已经退出了主流舞台,但它的灵魂——命令行界面(CLI)——却比以往任何时候都更具活力。

我们可以在两个层面看到它的“未来潜能”,在专业领域,命令行从未离开,无论是Linux和macOS中的终端(Terminal),还是Windows系统中的PowerShell和重新焕发活力的Windows Terminal,其核心逻辑与DOS一脉相承,对于系统管理员、网络工程师和软件开发人员来说,命令行依然是最高效、最强大的工具,通过脚本化、自动化的命令,他们可以轻松管理成千上万的服务器,完成图形界面下难以想象或极其繁琐的批量操作,这种高效和自动化能力,正是DOS精神的现代化身和极致延伸。

或许是一个更富有想象力的方向:作为复杂系统背后的“隐藏界面”,随着物联网(IoT)和智能家居的普及,我们身边的智能设备越来越多,这些设备的交互前端可能是漂亮的手机APP或语音助手,但它们的后台管理和深度配置,很可能依然需要一个简洁、高效的命令行接口,当APP无法连接或出现底层故障时,一个隐藏的、需要通过特定方式访问的终端,可能就是技术人员修复问题的最后手段,在这种情况下,DOS所代表的命令行哲学,以一种“隐形守护者”的姿态,继续支撑着我们的数字生活,它不再站在台前,而是成为了确保一切顺畅运行的坚实根基。

当我们回顾DOS系统时,我们怀念的不仅仅是那段敲打命令的时光,更是一种与机器直接对话的纯粹、一种对效率的极致追求,以及一种深入理解系统本质的探索精神,它的黑色窗口,像一扇通往计算机本源的大门,虽然我们大多数人已经走进了图形界面这座更宏伟、更易用的大厦,但不应忘记那扇朴素的大门以及它背后所蕴含的智慧,DOS的经典之处,在于它用最简洁的形式,定义了人机交互的一种根本范式,它的魅力不会因时代变迁而褪色,它的潜能,也将在未来科技的不同角落里,以新的形式持续闪耀。