当我们想买新手机,或者好奇自己手里的手机性能处于什么水平时,经常会听到“手机芯片天梯图”这个词,它不是什么复杂的工程图纸,其实就是一个非常直观的排行榜,你可以把它想象成手机芯片的“武功排名”,位置越高,代表这颗芯片的“内力”越深厚,也就是综合性能越强。

但这个排名并不是一成不变的,它背后反映的是手机核心技术的快速演进和市场竞争的激烈程度,今天我们就来抛开那些难懂的术语,聊聊这张图背后的故事。

早期的“核战争”与频率竞赛

如果把时间往回拨十年,那时候看芯片强不强,大家最关注两个简单的数字:有几个核心?主频有多高?这就像判断一个团队的力量,先看有多少人,再看每个人干活有多快,一场“核战争”爆发了,从双核到四核,再到八核甚至十核,数字不断攀升,主频也从1GHz一路冲向3GHz。

但很快,大家就发现不对劲了,核心数量不是简单的叠加,十个普通人凑在一起,可能效率还不如五个专家分工合作,手机芯片也开始变得异常耗电和发热,就像一个小房间塞进十个拼命奔跑的人,很快就会又热又闷,体力透支,芯片的设计思路发生了根本性的转变。

智能分工与制程工艺的飞跃

为了解决发热和耗电的问题,芯片设计师想出了一个绝妙的主意:不再让所有核心都一样,而是让它们“各司其职”,这就是现在主流的“大小核”架构,你可以把它理解为一个团队里有负责高强度任务的“专家”(大核),也有处理日常琐事的“助理”(小核),当你需要玩大型游戏或剪辑视频时,“专家”核心全力运转,保证流畅;当你只是发微信、听音乐时,就由高效的“助理”核心来处理,这样就能大大节省电量,控制发热。

另一个关键的进步是“制程工艺”的纳米数字越来越小,从28nm到7nm,再到现在的4nm,这个数字你可以理解为芯片内部电路线的精细程度,数字越小,意味着在同样大小的芯片里,能塞进更多的晶体管(也就是负责计算的微小开关),同时电流通过的路径越短,损耗越低,这直接带来了性能更强、功耗更低的双重好处,这就像从宽阔的泥土路升级到精密的高架桥网络,车跑得更快,还更省油。

GPU与AI的崛起:从跑分到体验

随着手机屏幕显示效果越来越好,游戏和视频应用越来越复杂,芯片的图形处理能力(GPU)变得和中央处理能力(CPU)一样重要,天梯图上,排名靠前的芯片,无一例外都拥有强大的GPU,它决定了游戏画面的帧数是否稳定、特效是否华丽。

更重要的是,近几年“AI性能”成为了一个新的关键指标,它不再是虚无缥缈的概念,而是切切实实体现在日常使用中,拍照时AI能自动识别场景,优化照片色彩;语音助手能更准确地理解你的指令;甚至系统能学习你的使用习惯,让手机越用越流畅,这些功能的背后,都依赖于芯片内专门的AI计算单元(NPU),现在评判一颗芯片的强弱,必须综合看CPU、GPU和AI性能这个“铁三角”。

当前格局与未来趋势

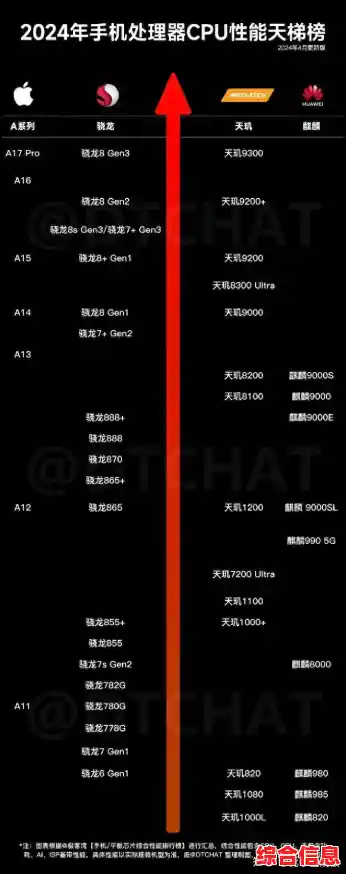

放眼现在的天梯图,顶端无疑是苹果的A系列芯片、高通的骁龙8系列和联发科的天玑9000系列等旗舰芯片在竞争,它们代表了当前技术的顶峰,但也带来了较高的价格。

而中高端和主流市场的芯片,性能也足够满足绝大多数人的日常使用和主流游戏需求,性价比非常突出,这反映出另一个趋势:顶级技术正在快速下放,用户不用花大价钱也能享受到很好的体验。

未来的趋势会怎样?“拼峰值性能”的热度会有所下降,因为对于日常使用来说,性能已经有些过剩了,大家会更关注“能效比”,也就是在提供足够性能的同时,如何最大限度地省电、控制发热,谁能在能效上取得突破,谁就能获得更好的口碑。

AI将进一步与手机的各项功能深度融合,可能会带来我们现在还想象不到的新体验,芯片的设计会更加“场景化”,针对游戏、摄影、续航等特定需求进行深度优化,而不再是追求面面俱到的“水桶”芯片。

下次你再看到手机芯片天梯图,它在你眼中就不再是一个冰冷的排名了,它是过去十年技术激烈竞赛的缩影,是工程师们智慧结晶的直观体现,也是我们每个人手中那台小小设备能够如此强大的根本原因,通过读懂它,你就能更好地理解一款手机的真正实力所在。