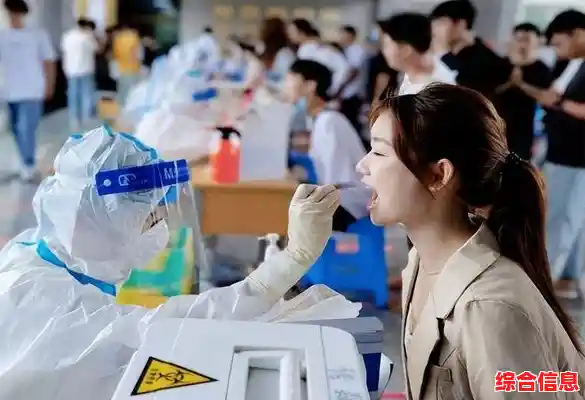

核酸检测在规范操作下不会交叉感染,但不规范操作或环境管理不当可能增加风险。以下从操作规范、环境管理、个人防护三方面展开分析:

一、规范操作下交叉感染风险极低采样器具与人员隔离:核酸检测使用的咽拭子、鼻拭子等均为一次性耗材,采样后立即密封处理,不会重复使用。医护人员操作时需佩戴医用外科口罩、护目镜(或面屏)、手套等防护装备,且每完成一次采样后应进行手部消毒(如使用快速手消毒剂)。若严格遵循《医疗机构新型冠状病毒核酸检测工作手册(试行第二版)》等规范,交叉感染风险可控制在极低水平。空气与物体表面传播风险可控:核酸检测点通常设置在通风良好的户外或独立房间,空气流通可稀释病毒浓度。采样台、座椅等物体表面虽可能因飞沫沉积残留病毒,但病毒在体外存活时间有限(通常数小时至数天),且定期消毒(如含氯消毒剂擦拭)可进一步降低风险。二、不规范操作或环境管理可能增加风险医护人员手卫生疏漏:若医护人员未在采样后及时进行手部消毒,直接接触下一位受检者面部,可能通过接触传播病毒。例如,用户提到的“医生测完上一个未手消就扳脸”属于操作不规范,但此类情况需结合病毒载量、接触时间等因素综合判断感染概率。受检者行为管理缺失:部分受检者未规范佩戴口罩(如露鼻)、插队导致间距不足,可能增加飞沫传播风险。尤其在密闭或人群密集环境中,若存在无症状感染者,近距离接触可能提升感染概率。环境消毒频率不足:若采样点未定期对地面、桌椅等高频接触区域进行消毒,或消毒剂浓度不达标,可能残留活病毒。但需注意,病毒在干燥物体表面存活能力较弱,且需达到一定剂量才可能致病。三、降低交叉感染风险的建议对医护人员:

严格遵循“一人一消”原则,采样后立即使用含酒精手消毒剂揉搓双手至干燥。

佩戴双层手套或定期更换手套,避免交叉污染。

采样时尽量减少直接接触受检者面部,可通过语言指导受检者自行暴露采样部位。

对受检者:

全程规范佩戴医用外科口罩或以上级别口罩,遮住口鼻。

排队时保持1米以上间距,避免交谈、聚集。

采样前30分钟不吸烟、不喝酒、不嚼口香糖,减少对咽部的刺激。

对检测机构:

合理规划采样点布局,设置单向通道、等候区与采样区隔离。

增加消毒频次,尤其对高频接触区域(如签字笔、门把手)每2小时消毒一次。

通过广播、标识等方式引导受检者遵守秩序,避免插队、拥挤。

四、关于用户描述中“劣币驱逐良币”现象的补充说明

用户提到的“戴口罩被视为矫情、不戴口罩显得高尚”属于社会行为层面的非理性现象,与医学层面的交叉感染风险无直接关联。但此类行为可能间接增加感染风险,需通过宣传教育(如强调口罩对阻断飞沫传播的作用)和现场管理(如保安提醒规范佩戴口罩)予以纠正。

总结:核酸检测本身是安全的,但需依赖规范操作、环境管理和个人防护。若发现医护人员操作不规范或检测点管理混乱,可向现场工作人员反馈或选择其他检测点。