新冠病毒不能通过食物传播。

首先,让我们明确一点:到目前为止,全世界已经超过1500多万感染者,但还没有出现食物传播新冠病毒的实锤证据。前期的流行病学调查分析也表明,确诊者几乎都能找到和其他感染者的密切接触史,即人传人,并且以飞沫传播为主。

例如,天津市曾报道过一起新冠病例,该病例为西餐厅工作人员,偶尔负责清洗冷冻海鲜食材,但在发病前14天从未去过北京。最终,官方通过流行病学史和基因测序结果判断,该病例的感染途径仍是人传人。

所谓的“食物传播”,本质上仍是人传人,只不过是通过中间接触过程。比如,门把手和电梯按钮等物体表面也可能存在病毒,但同样没有确凿证据表明它们能直接导致食物传播。当然,这些物体表面理论上可能存在病毒,但传播风险相对较低。

此外,“食物检出新冠病毒”并不等于“食物传播新冠病毒”。病毒在无生命的物体表面存活时间相对较短,且活病毒数量下降得比较快。检出新冠病毒并不等于病毒有活性,更不等于可以传染人。病毒的传染性大小还需要根据病毒浓度来定。

对于海产品等食物通过冷链传播病毒的风险,虽然相对较大,但病毒需要活的哺乳动物细胞才能复制繁殖。因此,在供应链传递到消费者的过程中,病毒数量会逐渐衰减。从实际案例来看,如重庆某物流园检查出进口虾外包装核酸检测阳性后,官方对冻库工作人员及消费者手中的虾包装进行了检测,结果均为阴性,这也侧面验证了这一点。

如果真的存在食物传播的风险,那么首先中招的应该是食品行业生产经营者,而不是消费者。然而,国外一些批发市场、鸡肉场以及餐饮行业、物流行业人员的感染并不能说明是“食物传播”,而更可能是因场所封闭、人员聚集造成的人传人的结果。

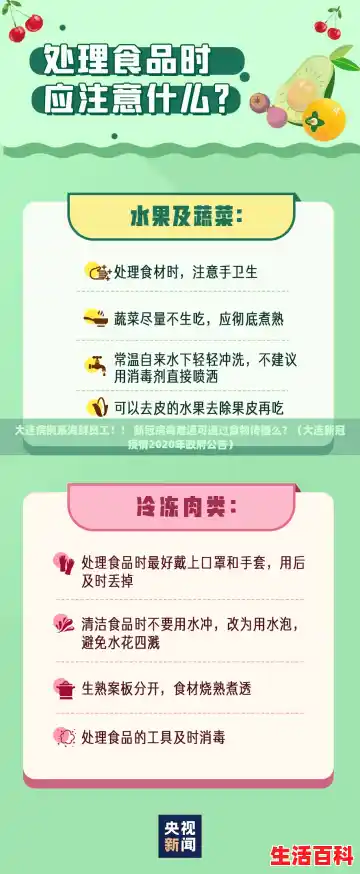

目前,全世界各个国家和国际组织的官方意见统一认为,食物作为新冠病毒传染源的可能性非常小。从科学严谨性而言,虽然任何科学家或流行病学家都不会绝对地说“食物绝对不传播新冠病毒”,但也不能理解为“食物可以传播”。正确的认识应该是:食物传播新冠病毒的可能性极小。如果你和家人做好基本的防护和个人卫生,如外出戴口罩、回家洗手、处理食物生熟分开、彻底煮熟等,这个风险是可以忽略不计的。

对于可疑污染的生鲜冷冻食品,可以采取一定的消毒措施来降低风险。例如,重庆疾控中心给出了相关的消毒建议,包括对外包装进行喷洒或擦拭消毒等。这些措施可以在一定程度上减少病毒在食品表面的存活和传播风险。

综上所述,新冠病毒不能通过食物传播。但为了确保食品安全和卫生,我们仍然需要采取必要的防护措施和消毒措施来降低风险。

大连共九次疫情

第一次:2020年1月27日~2020年6月1日

第二次:2020年7月22日~2020年8月21日

第三次:2020年12月15日~2021年1月22日

第四次:2021年7月26日~2021年8月30日

第五次:2021年11月3日~2021年12月6日

第六次:2022年1月12日~2022年1月28日

第七次:2022年3月14日~2022年4月10日

第八次:2022年5月9日~2022年5月19日

第九次:2022年8月28日~2022年9月20日