当我们谈论电脑的核心,也就是CPU的时候,经常会听到一个词叫“架构”,你可以把它想象成一座大楼的设计蓝图,两座大楼可能从外面看差不多高,但一个用的是老旧的设计,楼梯窄、房间布局不合理;另一个用的是最新的设计,有高速电梯、布局科学、材料先进,毫无疑问,新设计的大楼住起来更舒服,效率更高,CPU架构就是这个“设计蓝图”,它从根本上决定了一款CPU的潜能。

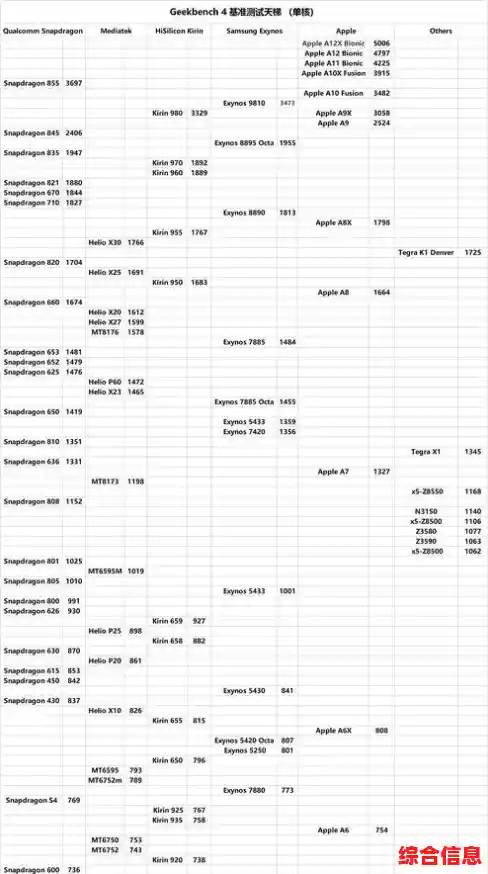

怎么直观地比较不同“蓝图”造出来的“大楼”呢?这就引出了我们常说的“天梯图”,天梯图就像一个性能排行榜,把市面上各种各样的CPU,按照它们的综合性能高低,从下到上排列成一个阶梯状的图表,站在最底层的是性能最基础的型号,比如只能满足上网、看高清视频的处理器;而站在顶端的则是性能怪兽,专为最顶级的游戏、复杂的科学计算和视频渲染而生。

但天梯图告诉我们的不仅仅是谁强谁弱,更重要的是,它揭示了不同架构代际之间巨大的性能鸿沟,举个例子,你可能发现,一颗几年前的高端CPU,其性能可能还比不上现在一颗中端的CPU,这就是架构革新带来的魔力,新一代的架构往往意味着:工程师们找到了更高效的处理信息的方法,他们把核心做得更智能,就像把一个大型工厂的流水线重新优化,让每个环节衔接得更紧密,减少等待时间;或者他们增加了核心的数量,让CPU可以同时处理更多任务,就像从单车道变成了多车道,交通拥堵大大缓解。

在天梯图中,我们能看到一些有趣的现象,同样是高端产品,英特尔和AMD的处理器可能在同一层级,但它们实现高性能的“设计哲学”可能完全不同,有的可能更注重单个核心的强劲表现,让单个任务跑得飞快,这在很多游戏里特别有优势;而有的可能选择了更多核心的道路,在处理多任务或者专门针对多核优化的软件时,能展现出强大的实力,这就好比两个武功高手,一个练的是至刚至猛的降龙十八掌,一招制敌;另一个练的是灵巧繁复的独孤九剑,凭借速度和变化取胜,没有绝对的优劣,关键在于使用的场景。

深入这些顶尖架构的内部,我们会发现一些共同追求的奥秘,首先是“制程工艺”,我们经常听到的7纳米、5纳米,这个数字越小,意味着在同样大小的芯片里可以塞进更多的晶体管(CPU的基本工作单元),就像在同样大小的土地上能盖出更多更精致的房间,同时电力的损耗和发热也更低,其次是对新指令集的支持,这就像是给CPU增加了一套更先进的“工作指令”,让它能用更少的步骤完成复杂的计算,效率大增。

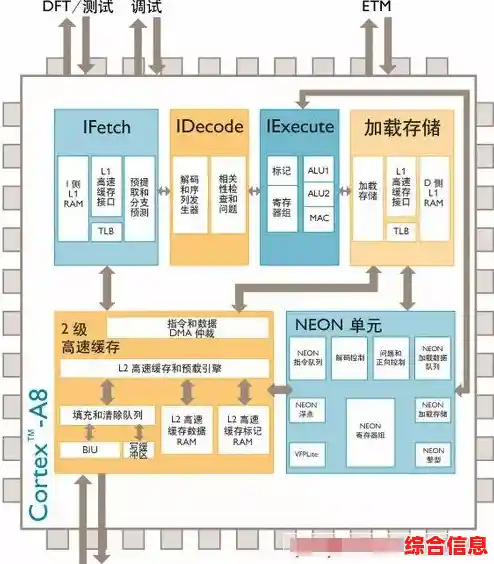

缓存的设计也极其关键,缓存是CPU内部的高速临时仓库,用来存放最常用的数据,架构师们会精心设计缓存的容量和结构,因为从缓存里取数据比从内存里取要快上百倍,一个拥有巨大且智能缓存系统的CPU,就像是一个厨艺高超的厨师,他把所有常用的调料和食材都整齐地摆放在手边,而不是每次都需要跑到远处的仓库去取,做菜的速度自然飞快。

我们不能只看天梯图上的位置,还要看能效,也就是“每瓦特性能”,一个好的架构,不仅是跑得快,还要吃得少(耗电低)、发热小,这就像一辆超级跑车,如果它不仅速度顶尖,还很省油,那才是真正卓越的设计,无论是笔记本电脑追求长续航,还是数据中心节省电费,能效都成为了衡量架构成功与否的重要标尺。

解读CPU天梯图,不仅仅是记住哪个型号排在前面,更是理解其背后架构的进化故事,每一次排名的大幅跃升,都代表着人类在微观世界里工程智慧的又一次突破,是无数工程师在如何更高效、更智能地处理信息这一终极命题上,交出的精彩答卷,它告诉我们,性能的提升,绝非简单的数字游戏,而是设计哲学、材料科学和制造工艺协同创新的成果。