在现代社会,数据已经成为了像水电一样重要的基础资源,无论是企业运营的核心系统,还是个人用户的海量照片视频,都需要一个安全可靠且速度飞快的“家”来存放,这个“家”就是数据环境,单块的硬盘虽然常见,但它存在两个致命弱点:一是速度有上限,当很多人同时访问或者需要处理大文件时,它就会成为拖慢整个系统的瓶颈;二是一旦损坏,里面所有的数据都会丢失,风险极高。

为了解决这些问题,人们发明了硬盘阵列技术,它就是让多块普通的硬盘像一支训练有素的团队一样协同工作,这个团队带来的好处是实实在在的,它极大地提升了数据的安全性,通过一种叫做“冗余”的技术,数据会被自动复制一份或多份,备份在不同的硬盘上,想象一下,这就像重要的文件你不只锁在办公室抽屉里,还在家里和银行保险柜各存了一份,即使团队中有一块甚至两块硬盘突然“病倒”(损坏),整个系统依然能正常运转,数据也不会丢失,只需要及时换上新的硬盘,系统就能自动恢复如初,这对于保障企业业务的连续性和防止珍贵资料损失的意义是无法估量的。

硬盘阵列带来了速度的飞跃,当需要读取数据时,多块硬盘可以同时工作,就像一群工人一起从仓库里搬货,速度自然比一个人快得多,这种速度提升对于视频编辑、大型数据库查询、服务器同时响应大量用户请求等场景至关重要,能有效减少等待时间,提升工作效率和用户体验。

它将多块硬盘的容量合并成一个巨大的逻辑空间,方便管理,你不需要再纠结文件该存在哪个盘符,在系统里看到的只是一个容量巨大的“硬盘”,使用起来和单块硬盘一样简单。

如何搭建这样一个既稳定又高速的数据环境呢?关键在于制定清晰的实施策略,第一步是明确需求,你需要问自己:我最看重的是什么?是极致的速度,比如用于视频剪辑工作站?还是万无一失的安全性,比如用于存储公司的财务数据?或者是两者之间找一个平衡点?不同的需求决定了选择不同工作模式的硬盘阵列。

接下来是硬件选择,硬盘就像是团队的士兵,其本身的质量至关重要,选择企业级或NAS专用硬盘会比普通的台式机硬盘更稳定、寿命更长,因为它们是为长时间不间断工作设计的,阵列卡或NAS设备的大脑,其处理能力也直接影响了整个团队的效率,投资一个性能良好的控制器是必要的。

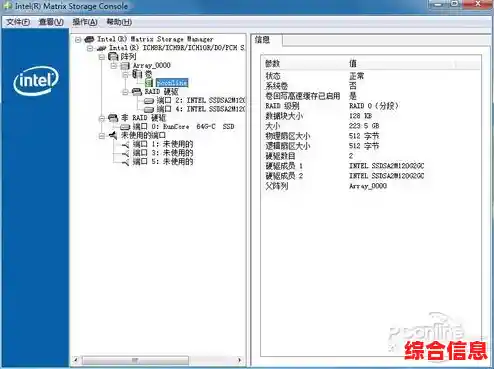

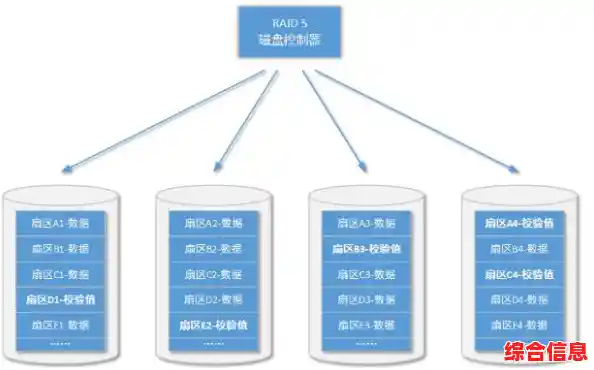

然后是最核心的一步:选择合适的工作模式,常见的模式有几种,一种是镜像模式,它就像双胞胎,所有数据同时写入两块硬盘,一块坏了另一块有完全一样的备份,安全性最高,但成本也高,因为实际可用的容量只有总容量的一半,另一种是条带模式,它把数据打散,像切蛋糕一样平均分给所有硬盘,然后同时读写,速度最快,但没有任何备份,任何一块硬盘损坏都会导致所有数据丢失,风险极大,最流行的是结合两者优点的混合模式,它至少需要三块或以上硬盘,它会把数据分散存储的同时,还计算出一种叫做“校验信息”的冗余数据,并保存在不同的硬盘上,这样既获得了速度提升,又保证了安全性:损坏一块硬盘时,可以利用其他硬盘上的数据和校验信息把它恢复出来,这种模式在速度、安全性和成本之间取得了很好的平衡。

搭建好之后,并不意味着一劳永逸,定期的维护同样重要,要密切关注硬盘的健康状态,大多数系统都提供了预警功能,一旦有硬盘出现早期故障迹象,就要及时更换,虽然硬盘阵列能防止硬盘损坏带来的数据丢失,但它不能防止病毒攻击、人为误删或自然灾害,遵循“3-2-1”备份原则(即数据有3个副本,存储在2种不同介质上,其中1份放在异地)仍然是保护数据的最终底线。

构建一个稳定高速的数据环境不再是大型企业的专利,通过理解硬盘阵列的核心优势——提升安全性、加快速度和简化管理,并遵循明确需求、精选硬件、选对模式和持续维护的实施策略,无论是企业还是资深个人用户,都能为自己宝贵的数据打造一个坚实可靠的港湾,让数据真正成为驱动发展和创造价值的强大资产。