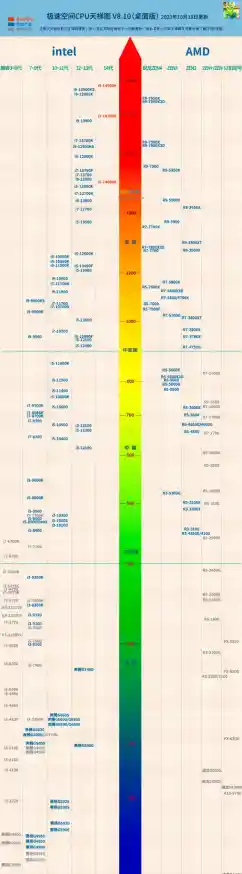

最近网上有人发布了一份非常直观的电脑处理器能效天梯图,这张图主要不是比谁的性能最强悍,而是把重点放在了“能耗比”上,说白了就是看看哪些CPU在提供不错性能的同时,吃得还少,干得还好,发热和耗电量都比较低,这对于很多关心电费、注重电脑安静程度或者需要长时间高负载工作的用户来说,参考价值非常大,这张图通过将不同品牌、不同世代的CPU在满载状态下的功耗直接展示出来,让人一目了然。

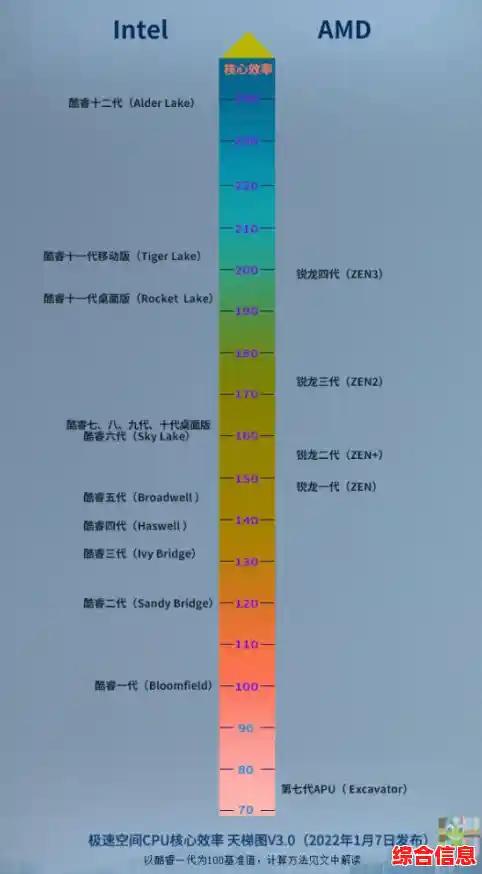

首先来看英特尔这边的情况,在天梯图上,英特尔的处理器分布范围很广,这清楚地反映了他们近年来不同产品线的特点,像比较老的第十代、第十一代酷睿处理器,它们的满载功耗普遍偏高,轻松就能突破200瓦,甚至更高,这意味着如果你用这些CPU来玩游戏或者进行视频渲染,电脑机箱里得像有个小暖炉,而且电表也会转得飞快,这主要是因为当时英特尔在制程工艺上遇到了一些挑战,为了提升性能,不得不增加核心数量和运行频率,导致功耗和发热量急剧上升。

到了第十二代酷睿,情况开始有了明显的变化,由于采用了新的Intel 7制程工艺和混合架构设计,能效有了不小的提升,特别是功耗控制方面,虽然高性能的i9型号在全力运行时功耗依然不低,但中端的i5和i7处理器在能效上表现好了很多,而最新的第十三代和第十四代酷睿,在能效比上进一步优化,尤其是在非超频的K系列和标准的非K系列处理器上,当你搭配主流主板进行使用时,功耗控制变得更加合理,但是需要特别注意一点,图表也揭示了一个现象,就是第十四代酷睿i9这类顶级型号,在厂商预设的高功耗模式下,极限功耗变得非常惊人,甚至能超过300瓦,这几乎是为了追求极致性能而放弃了能效,对散热系统提出了极高的要求。

然后我们把目光转向AMD,AMD的锐龙处理器在这份能效天梯图上的表现可以说是相当亮眼,从锐龙5000系列开始,基于台积电7纳米工艺的Zen3架构就已经在能效方面建立了优势,同级别的CPU,比如锐龙7 5800X对比当时英特尔的竞品,在完成相似性能任务时,功耗往往要低上一大截,机箱更凉快,噪音也更小。

而真正拉开差距的是锐龙7000系列,采用台积电5纳米工艺的Zen4架构,让AMD在能效领域取得了领先地位,图表上可以清晰地看到,像锐龙7 7700X这样的处理器,其性能对标的是英特尔的高功耗产品,但它的满载功耗却控制得非常出色,通常远低于200瓦,实现了高性能与高能效的罕见结合,至于最新的锐龙8000G系列等APU产品,由于集成了更强的显卡,并且设计初衷就包含了低功耗导向,在能效方面的表现更是可圈可点。

除了英特尔和AMD这两大巨头,这张天梯图也没有忘记苹果的Apple Silicon芯片,虽然苹果的M系列芯片主要用于笔记本电脑和迷你主机,但它们的能效表现堪称“降维打击”,像M2、M3系列芯片,在提供接近甚至超越同期台式机低端乃至中端CPU性能的同时,其功耗只有区区几十瓦,甚至更低,这充分展示了苹果自研芯片架构在能效方面的巨大优势,也给传统X86阵营带来了巨大的压力和启示。

看这张图对我们普通用户有什么实际意义呢?意义非常大,第一是帮你省电,如果你每天都需要长时间使用电脑工作、渲染或者挂机,选择一个能效高的CPU,一年下来节省的电费可能相当可观,第二是关乎散热和噪音,高功耗的CPU必然产生大量热量,这就需要更昂贵、更庞大的散热器,并且风扇转速更高,噪音更大,而一颗能效高的CPU,可能用一个百元级别的风冷散热器就能压得住,电脑运行起来非常安静,第三是影响你的装机选择,高功耗CPU需要搭配供电更扎实、价格更贵的主板,以及功率更高的电源,而能效高的CPU对主板供电和电源的要求会相应降低,帮你节省整体预算。

这份电脑处理器能效天梯图就像是一份清晰的“体检报告”,它让我们跳脱出单纯比拼性能的怪圈,从一个更全面、更实用的角度来审视和选择CPU,它清楚地告诉我们,在当今时代,衡量一颗处理器好坏的标准,不仅仅是它跑分有多高,更重要的是它在付出多少能量代价后达到了这个性能,无论是英特尔近两代的奋起直追,还是AMD的持续领先,亦或是苹果的另辟蹊径,都预示着未来CPU的发展方向必然是性能与能效并重,对于消费者来说,这无疑是一个好消息,意味着我们将来能用上更省电、更凉快、更安静的电脑。