ARM芯片的发展就像一场漫长的马拉松,不是短跑,它起步很早,但真正冲到我们每个人口袋里的手机、手里的平板中,成为改变世界的力量,是最近十几年的事情,要理解它的排名,必须先看懂它一路是怎么跑过来的。

最早的时候,ARM芯片给人的印象就是“弱但省电”,它出生在1980年代,初衷是为了给个人电脑做一个低功耗的处理器,但当时英特尔x86的强大性能才是市场主流,ARM并没能掀起太大水花,它的转折点在于找准了自己的定位:不跟英特尔在绝对性能上硬碰硬,而是专注于那些对电量极其敏感的设备,在智能手机时代到来前,它已经默默地在各种嵌入式设备、便携式仪器里耕耘了很多年,积累了深厚的低功耗技术。

真正的爆发始于2007年第一代iPhone的发布,以及后来的安卓手机,智能手机这个形态,对芯片提出了前所未有的要求:既要一定的性能来流畅运行系统和应用,又必须极度省电以保证续航,还不能发热太大,这正好是ARM架构的绝对主场,从这时起,ARM公司不再自己生产芯片,而是专门设计芯片的“蓝图”(也就是CPU架构),然后授权给像高通、三星、苹果这样的公司去制造,这就开启了ARM架构的“战国时代”,各家基于ARM的蓝图,开始施展自己的魔法,性能天梯的差距也由此拉开。

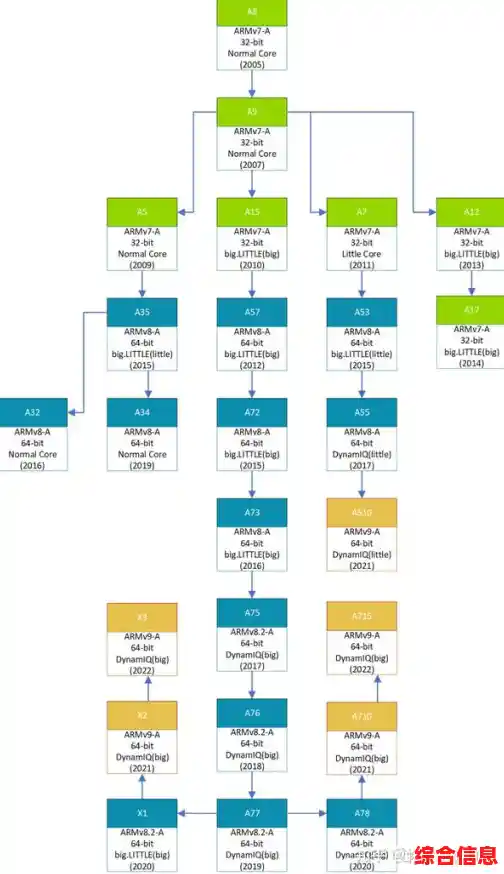

我们可以把ARM架构的发展路径看作几个明显的阶段,早期是Cortex-A8、A9时代,实现了从无到有,让智能手机能流畅运行,然后是Cortex-A15、A57时代,开始追求更高的性能,但遇到了严重的发热问题,被称为“火龙”,这让厂商意识到不能只堆砌性能而忽视能效,接下来是ARM的“大小核”革命,也就是big.LITTLE架构的成熟,它把高性能的大核心和极致省电的小核心组合在一起,系统根据任务轻重自动切换,比如聊微信用小核,玩大型游戏才启动所有大核,完美平衡了性能和续航,这成为了后来所有手机芯片的标准设计。

说到性能天梯排名,这就非常有趣了,因为ARM只是一个标准的提供者,而排名的高低完全取决于各个芯片公司对这个标准的“魔改”能力,这就造成了虽然都出自同门,但性能差距巨大的现象。

站在这个天梯顶端的,毫无疑问是苹果的A系列和M系列芯片,苹果是ARM阵营中最特殊的玩家,它购买了ARM的架构指令集授权,但完全抛弃了ARM提供的现成CPU核心蓝图,从零开始自己设计,凭借其强大的设计能力、软硬件一体的生态优势,苹果芯片的性能,尤其是单核性能,长期以来一骑绝尘,甚至开始挑战传统电脑上的英特尔和AMD芯片,它的M系列芯片用于Mac电脑,性能之强已经改变了个人电脑行业的格局。

在天梯的第二梯队,是安卓阵营的领军者们,主要是高通、联发科和三星,它们通常采用ARM最新发布的公版核心架构(比如Cortex-X4、A720等),但会进行一定程度的优化和定制,高通的骁龙系列长期以来是安卓旗舰机的标杆,性能强劲,尤其在图形处理方面有传统优势,联发科近年来进步神速,其天玑系列通过出色的能效比和性价比,占据了大量市场,在高性能领域也紧追高通,三星的Exynos芯片则在不同地区市场表现不一,整体实力不俗,但有时在能效上略逊一筹。

再往下,则是更多主打性价比的芯片品牌,比如紫光展锐等,它们更多地服务于中低端市场,满足基础的使用需求。

ARM芯片的性能天梯,与其说是一个固定的排行榜,不如说是一个动态的竞技场,它清晰地展示了在相同的起点(ARM指令集)下,不同的设计哲学和技术实力所带来的巨大差异,苹果的自研之路证明了极致的性能可能,而高通、联发科等的竞争则推动了整个安卓阵营性能与能效的快速迭代,这场马拉松还在继续,随着AI、万物互联时代的到来,ARM架构的性能竞赛只会更加激烈,而受益的终将是每一位用户。