你有没有过这样的经历?在一个完全陌生的城市,掏出手机,打开地图软件,输入目的地,然后一个清晰的声音就开始指引你:“前方100米右转。”你就像有一个隐形的向导,带着你穿越错综复杂的街道,最终准确无误地到达目的地,这一切神奇体验的核心,就是手机里的GPS定位技术,它看似简单,背后却是一场跨越了两万公里高空、精准到令人惊叹的科技之旅,这场旅行的起点,远在地球之上。

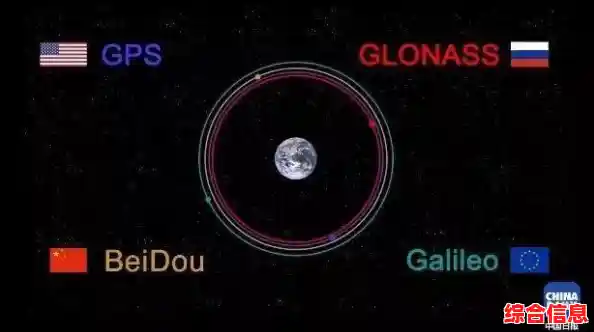

在我们头顶上方大约两万公里的太空,盘旋着一个由几十颗卫星组成的“星图”,这就是全球定位系统(GPS)的卫星群,这些卫星可不是闲着的,它们像永不停歇的灯塔,每时每刻都在向地球广播一条简单的信息:“我是谁?我现在在哪里?现在是什么时间?”这条信息以无线电波的形式,以光速飞向地球。

你的手机,作为一个被动的接收者,需要做的就是捕捉到这些来自天空的“呼喊”,但天空这么大,卫星那么多,手机怎么知道该听谁的呢?它实际上是在同时倾听所有它能“听”到的卫星信号,理想情况下,手机需要至少捕捉到四颗卫星的信号才能完成精准定位,这就像在玩一个高级的三角测量游戏。

想象一下:一颗卫星的信号传到你的手机,需要花费一定的时间,因为电波速度是已知的(光速),手机通过比较卫星信号中发送的时间戳和手机自身的时间,就能计算出一段距离,这段距离意味着什么呢?意味着你肯定位于以这颗卫星为球心、以这个距离为半径的一个巨大球面的某个点上,但光一个球面范围太大了,你可能在地球表面的任何一个角落。

这时,第二颗卫星的信号也来了,手机同样计算出到第二颗卫星的距离,这样,你的位置就被缩小到了第一个球面和第二个球面相交的那个圆圈上,虽然范围小了很多,但这个圆圈仍然是一条线,你在这条线上的任何一点都有可能。

别急,第三颗卫星登场了,它的信号会与前面两个球面相交,产生两个可能的交点,其中一个点会在地球表面一个极其荒谬的位置(比如高空或者地底深处),手机可以轻松地将其排除,剩下的那个点,就是你的二维坐标——也就是你在地图上的经度和纬度,到这一步,手机已经能知道你在哪个“点”上了。

那为什么还需要第四颗卫星呢?这里涉及到一个关键问题:时间,卫星上搭载的是极其精准的原子钟,价值连城,而我们手机里的时钟,是便宜得多的普通时钟,存在微小的误差,可时间上哪怕只有百万分之一秒的误差,乘以光速,距离误差就是300米,这会导致定位完全不准,第四颗卫星的作用,就是用来校准手机的时间,通过解一个复杂的数学方程,手机可以同时算出自己的准确位置和准确时间,从而将定位精度从几百米缩小到几米甚至更小。

好了,现在你的手机已经知道你的精确经纬度了,但这只是一个个孤立的点,如何让你从A点走到B点呢?这就需要地图数据和导航算法的帮助了,地图软件将你所在的这个点,叠加在庞大的电子地图上,让你瞬间“看到”自己站在哪条路旁边,当你输入目的地后,聪明的算法会迅速计算出一条或多条推荐路线,考虑距离、实时路况、预估时间等因素。

接下来就是最具动态感的环节——实时导航,手机里的另一个小玩意儿开始发挥巨大作用:惯性测量单元(IMU),它包括加速度计和陀螺仪,当你进入隧道或者在高楼林立的“城市峡谷”中,GPS信号可能会变弱甚至消失,这时,手机并不会立刻变成“瞎子”,IMU会通过感知你的运动速度、方向和转弯,来推测你走了多远、拐向了哪里,在短时间内维持相对准确的定位,直到重新捕获强大的GPS信号。

为了在城市里获得更好的定位效果,手机还会结合蜂窝网络基站和Wi-Fi信号进行辅助定位,通过识别你周围有哪些基站和Wi-Fi热点,手机可以更快地初步确定你所在的大致区域,从而加快GPS搜星和定位的速度,这就是所谓的A-GPS(辅助GPS)技术。

你每一次看似简单的手机导航,背后都是一场多技术融合的协奏曲:遥远的卫星提供绝对坐标,手机芯片进行高速计算,电子地图提供背景舞台,IMU和网络信号在GPS信号不佳时补位,所有这些技术无缝衔接,才将那个冰冷的经纬度坐标,变成了你手中那条充满活力的指引线,带领你轻松抵达任何一个想去的地方,这趟从太空到掌心的精准定位之旅,正是现代科技让生活变得更便捷、更神奇的一个绝佳例证。