大海捞针——数据的收集与整理

画天梯图,最基础也是最繁琐的工作就是收集数据,你不能凭空想象哪个CPU强哪个CPU弱,必须得有真凭实据。

数据从哪里来? 主要靠“搬运”和“加工”,绘制者会广泛搜集全球各大专业硬件评测网站、科技媒体、视频博主的评测数据,这些数据不是单一的,而是海量的,常见的来源包括像PassMark、UserBenchmark(尽管其公正性有争议)这类集成数据库,以及AnandTech、Tom‘s Hardware、极客湾等专业机构的详细评测。

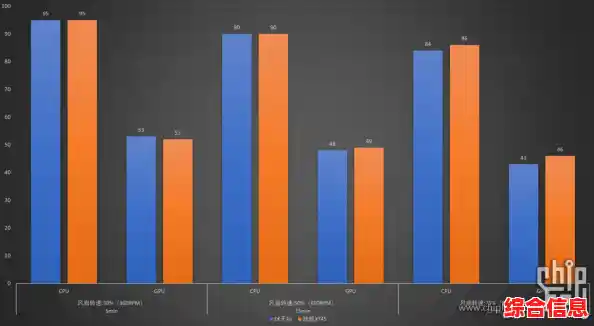

收集什么数据? 绝对不是只看一个分数,他们会重点关注以下几类核心性能指标:

如何整理这片“数据海洋”? 简单复制粘贴肯定不行,绘制者会建立一个庞大的电子表格(比如Excel或Google Sheets),每一行是一款CPU,每一列是来自不同来源、不同项目的测试分数,他们需要对数据进行清洗和标准化,把不同评测中同一款CPU的分数进行平均,或者加权平均(更信任某些权威媒体的数据),以消除单一测试的偶然误差,为每一款CPU计算出一个相对可靠的“综合分数”或“性能指数”,这个指数就是后续排位的基础。

第二步:排定座次——构建性能层级

有了所有CPU的性能分数,接下来就是给它们排序,但这不仅仅是简单的按分数从高到低排列表格那么简单。

确定基准线: 通常会选择一款具有里程碑意义、大家耳熟能详的CPU作为“基准”或“锚点”,英特尔经典的酷睿i7-7700K或者AMD的锐龙5 3600,将它们置于天梯图的某个特定位置(例如中间位置),其他CPU的性能以此为参照,向上或向下排列,这比单纯给个抽象分数更直观。

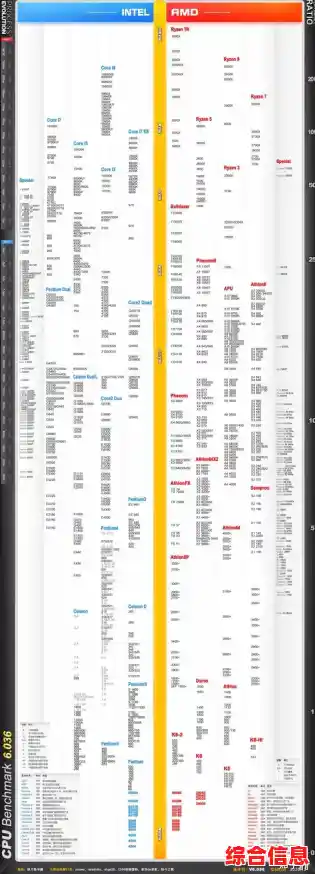

划分梯队/层级: 这是天梯图的精髓所在,绘制者不会把几百款CPU密密麻麻地排成一条细线,而是会根据性能差距,将它们划分为几个大的梯队。“旗舰级”、“高端级”、“主流级”、“入门级”等,同一个梯队内的CPU,性能可能互有胜负,但总体处于同一水平线,不同梯队之间,则存在明显的性能鸿沟,这个划分非常考验绘制者的经验和判断力,需要综合考虑性能分数、市场定位、发布年代和价格等因素。

处理“特殊案例”:

第三步:视觉魔法——图表的呈现技巧

数据排好序,最后一步就是把它变成一张大家一眼就能看懂的图。

选择图表形式: 最常见的是一条垂直的“天梯”,高端在上,低端在下,这种形式最符合“天梯”的直觉,也有采用水平布局或表格形式的。

设计视觉元素:

更新与维护: CPU市场更新换代非常快,天梯图绝不是一劳永逸的,绘制者需要持续关注新品发布,收集新的评测数据,及时将新产品插入到天梯图的正确位置,这本身就是一个不间断的工作。

绘制一张靠谱的CPU天梯图,更像是一个“数据新闻”项目,它要求绘制者既有强大的信息搜集和数据处理能力,又有对硬件市场的深刻理解以及清晰的视觉化表达技巧,它提供的不是精确的数学公式,而是一个极具参考价值的、直观的性能可视化指南,帮助我们在复杂的CPU世界中快速找到方向。