我的抽屉深处,躺着一本厚厚的、皮质封面已经磨损的手写笔记本,它不是什么名贵的物件,边角甚至有些卷起,颜色也因岁月的抚摸而变得深沉,但对我而言,它是无价之宝,是一个沉甸甸的、装满了我过去十年时光的盒子。

翻开第一页,是大学刚毕业时那种特有的、混合着迷茫与兴奋的潦草字迹,一页纸上,凌乱地画着几个城市的名字,旁边是潦草的交通路线和粗略的租房预算,那是我在决定去哪个城市打拼时留下的痕迹,笔尖的犹豫和反复涂改,清晰地复现了当时那个二十二岁的年轻人,面对广阔世界时的心跳声,我能感觉到那个夏夜的闷热,闻到空气中风油精的味道,看到台灯下那个紧锁眉头、对未来既渴望又畏惧的自己,这不是一段冷静的规划记录,而是一幅用蓝黑色墨水绘成的情感地图。

再往后翻,是工作最初几年写下的片段,有项目受挫后,用力划在纸上的“为什么?”,那一笔一划几乎要穿透纸背,宣泄着年轻的挫败感和不甘,也有深夜加班后,疲惫不堪时抄下的一段歌词或诗句,字迹虚弱歪斜,像是在寻求某种精神上的慰藉,这些页面,没有华丽的辞藻,只有最直白的情绪出口,它们不像电子文档那样可以轻松删除或修改,每一个墨点,每一处因停顿而产生的晕染,都忠实地封存了那一刻的焦虑、疲惫,以及微小的坚持。

里面也有温柔的篇章,有几页纸的质地略微不同,带着一点点轻微的凹凸——那是泪水不小心滴落又风干后留下的证据,记录的是与亲人别离、与恋人争吵后心碎的时刻,当时觉得无法逾越的悲伤,如今凝固在纸上,成了可以触摸的、已经结痂的疤痕,看着它们,不再有痛感,反而生出一种奇异的温柔,感激那个一边流泪一边记录的自己,为脆弱的情感找到了一个安放之处。

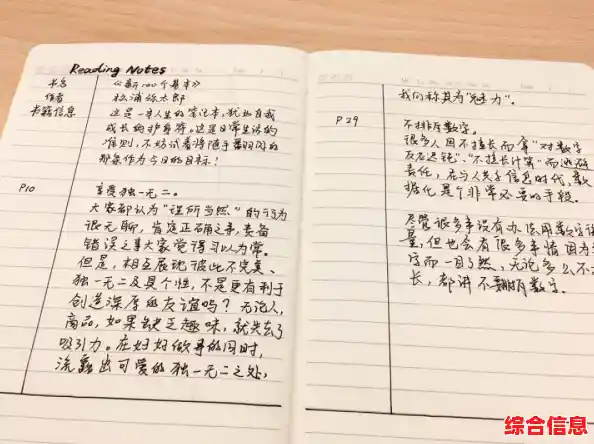

笔记本的中段,笔迹渐渐变得沉稳了一些,开始出现一些读书笔记和零散的思考,不再是纯粹的情绪流淌,多了些与自己对话的痕迹,会在一个想法旁边画上箭头,写上“真的如此吗?”,或者在灵光一闪时,用大大的感叹号标出,这些思考的轨迹是发散的、非线性的,像一片自由生长的思想丛林,与电脑文档里条理分明的思维导图截然不同,它的价值恰恰在于这种“不完美”,在于思考过程中那些笨拙的尝试、突然的转向和自我反驳,这些都充满了活生生的“人”的气息。

最后几十页,记录的是近一两年的生活,字迹变得比以前更工整,但也更稀疏了,生活被更多即时通讯和电子日程填满,静心书写变成了一种奢侈的仪式,但正因为稀少,每一次落笔都显得更为郑重,可能是某个周末清晨,阳光洒在书桌上时,突然对生活生出的一点感悟;可能是孩子第一次清晰地叫出“爸爸”时,那种汹涌而至的、怕被遗忘的幸福,被我急急地记录下来,墨迹里,少了年少时的激烈,多了中年的沉淀与珍惜。

这本手写笔记本,就像我的一部私人“史书”,它不是编年体,而是情感体,每一页纸都吸附着当时的空气——可能是夏夜的潮热,可能是冬日的清冷;都保留着书写时手腕的力度——可能是愤懑的重压,可能是喜悦的轻盈,电子文档是高效而冰冷的,存在于虚拟空间,千篇一律的字体抹杀了所有个性与情境,而手写的痕迹,是独一无二的生物信息,是体温与思绪共同完成的艺术。

它静静地躺在抽屉里,不言不语,但每一次翻开,那些墨迹都仿佛被重新激活,散发出当年的情感温度,它提醒着我,我是如何一步步走到今天,那些欢笑的、流泪的、挣扎的、平静的瞬间,都没有消失,它们被这些温柔的墨迹一一封存,构成了我之所以为我的、全部的证据。