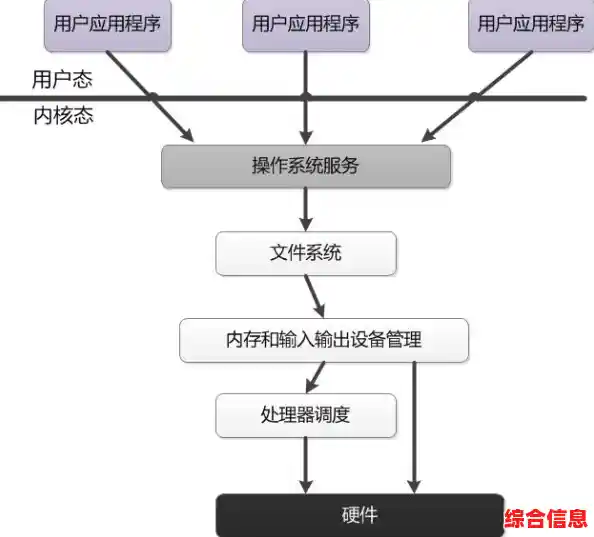

操作系统是计算机系统中最为基础和核心的软件,我们可以把它想象成一位大管家,或者一个繁忙城市的交通总指挥,没有它,计算机的硬件就像一堆没有灵魂的废铁,各个应用程序则会陷入混乱,无法协同工作,这本书的目的,就是带你深入这位“大管家”的内心世界,看看它是如何从最底层的原理出发,一步步演化,最终支撑起我们今天丰富多彩的数字生活。

一切要从计算机启动的那一刻说起,当你按下电源键,一段存储在硬件芯片里的小程序(称为BIOS或UEFI)首先开始工作,它进行简单的自检,然后从硬盘上找到一个特定的“引导程序”,这个引导程序就像一把钥匙,它的唯一任务就是找到并唤醒沉睡在硬盘深处的操作系统内核,内核是操作系统的“大脑”,一旦它被加载到内存中并开始运行,整个系统就真正“活”过来了。

内核接管后,第一项重要工作就是管理进程,什么是进程?简单说,就是你运行的每一个程序,比如浏览器、音乐播放器、文档编辑器,它们在被执行时,操作系统都会为它们创建一个独立的“进程”,这个进程包含了程序运行所需的一切资源信息,但问题是,计算机的CPU通常只有一两个,而进程却可能有几十上百个,如何让它们“感觉”自己都在同时运行呢?这就是进程调度的魔力,操作系统采用一种叫做“时间片轮转”的策略,它飞快地在各个进程之间切换,让每个进程都只运行极短的一瞬间,然后马上切换到下一个,由于切换速度极快,在我们人类看来,这些程序就是在齐头并进地工作,这就像杂技演员同时抛接好几个球,虽然每一刻他只能接触一个球,但通过快速的动作,给我们造成了所有球都在空中飞舞的错觉。

进程之间有时需要沟通和协作,你的文档编辑器可能需要调用杀毒软件来检查一个刚下载的文件,操作系统提供了进程间通信的机制,让它们能安全地交换数据,而不会互相干扰或篡改对方的内存,这就像在公司里,不同部门之间有既定的流程来传递文件和信息,而不是随便闯入对方的办公室。

管理内存是另一个核心任务,内存是程序运行的“工作台”,空间有限且非常抢手,操作系统必须像个高效的内存管理员,负责把内存空间分配给需要的程序,并在程序结束后及时回收,当所有物理内存都用完时,操作系统还会使用一种叫“虚拟内存”的技术:它会把内存中暂时不用的数据偷偷写到硬盘上的一块特定区域,腾出空间给急需的程序,当需要那些数据时,再把它从硬盘读回内存,硬盘速度比内存慢很多,但这是一种“用空间换时间”的无奈之举,保证了系统在内存紧张时仍能继续运行,而不是直接崩溃。

接下来是文件系统,我们电脑里成千上万的文档、照片、视频,都是以“文件”的形式存放在硬盘上的,文件系统就是操作系统建立的一套管理规则,它负责文件的创建、删除、读取和写入,并维护一个类似于图书馆目录的结构,让我们可以通过文件夹(目录)一层层地找到所需的文件,没有文件系统,硬盘上的数据就是一团乱麻,我们根本无法有效地存储和查找信息。

操作系统的设计并非一成不变,它随着硬件和应用需求的发展而不断演进,从早期一次只能运行一个程序的批处理系统,到支持多用户同时登录的大型机分时系统,再到今天我们每个人都能使用的个人电脑和智能手机操作系统,其核心思想始终是:更高效地利用硬件资源,为用户和应用程序提供更强大、更便捷、更安全的服务。

现代操作系统,比如Windows, macOS, Linux,以及Android和iOS,其复杂性远超早期系统,它们不仅要管理传统的CPU、内存、硬盘,还要处理图形显示、触摸输入、网络连接、电源管理、传感器数据等,它们的安全机制也变得更加严密,通过用户权限控制、沙箱隔离等技术,努力保护我们的数据免受恶意软件的侵害。

操作系统的形态也在扩展,云操作系统(如OpenStack, Kubernetes)管理的不是单台计算机,而是整个数据中心的成千上万台服务器,它们像一个超级大脑,调度着庞大的计算资源,为我们提供随时可用的云服务,物联网操作系统的设计则走向了另一个极端,它们非常轻量,专注于在资源极其有限的嵌入式设备上高效、低功耗地运行。

纵观操作系统的发展历程,它始终在硬件能力和软件需求之间扮演着桥梁的角色,理解操作系统的工作原理,不仅能让我们明白计算机是如何工作的,更能帮助我们写出性能更好、更稳定的程序,从个人电脑到智能手机,再到云端和物联网,操作系统的设计思想无处不在,它构成了我们整个数字世界的基石,这本书将沿着这条脉络,为你展开一幅从基础原理到现代应用的全景画卷。