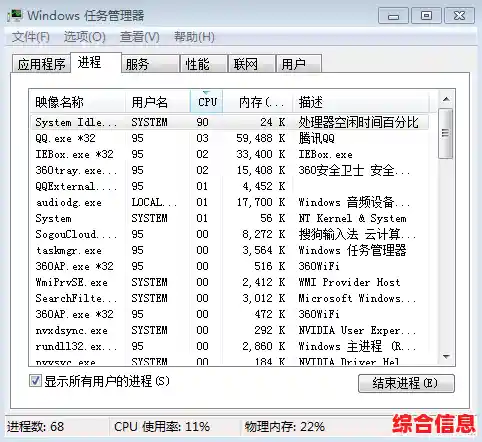

系统空闲进程,在电脑的任务管理器里经常能看到它,名字可能是System Idle Process,而且通常会显示占用很高的CPU百分比,比如90%以上,很多不太了解的用户看到这个会吓一跳,以为是什么病毒或者程序在疯狂消耗电脑资源,但其实这是一个完全相反的情况,这个高占用率恰恰说明你的电脑很空闲,资源充足,它本身并不是一个真正的“进程”或者程序,而是操作系统为了填补CPU空闲时间而设计的一个特殊标记。

我们可以把CPU想象成一个工厂的工人,而需要运行的各种软件程序就是派给这个工人的工作任务,当这个工人手上没有具体的工作任务需要处理时,他不能就这么闲着发呆,因为CPU的设计需要持续不断地执行指令,这时候,操作系统就会让工人去执行一个特殊的、优先级最低的“待命”任务,这个任务就是系统空闲进程,它本质上是一系列非常简单的、不会对系统产生实际影响的循环指令,目的就是让CPU有事可做,保持一种“忙碌”的待机状态,同时消耗极低的功率。

当你在任务管理器里看到系统空闲进程占用了90%的CPU,它的实际含义是:你的CPU只有10%的精力在处理真正的任务,另外90%的时间都在“原地踏步”等待新任务,这个数值越高,说明系统越空闲;反之,如果这个数值变得很低,甚至接近0%,那才意味着CPU正在满负荷运转,所有核心都在处理繁重的工作,系统可能已经非常卡顿。

既然系统空闲进程是系统健康的标志,那我们为什么还需要讨论它的资源管理和效能优化呢?这里的优化对象并不是空闲进程本身,而是如何更智能、更高效地管理CPU在“空闲”状态下的行为,从而在整体上提升系统的能效和响应速度,优化策略主要集中在以下几个方面。

第一个核心策略是动态调整CPU的工作状态,现代CPU都非常智能,它们支持多种节能技术,比如降频和睡眠状态,当系统空闲进程运行时,操作系统会与CPU硬件配合,逐步降低CPU的运行频率和电压,这就是我们常说的CPU降频,如果空闲时间持续得更长,系统甚至会命令CPU进入更深层次的睡眠状态,比如C-states,在这些睡眠状态下,CPU几乎会关闭大部分功能模块,只保留最基本的功能,功耗会变得非常低,就像人进入了深度睡眠一样,当有新的任务需要处理时,比如你移动了一下鼠标或者按了一下键盘,系统会立刻唤醒CPU,让它迅速恢复到最高性能状态来响应你的操作,这个过程的优化目标就是,既要让CPU在空闲时尽可能省电(尤其对笔记本电脑来说能延长续航),又要保证唤醒速度足够快,不让用户感觉到延迟。

第二个策略是优化任务调度,减少对空闲状态的干扰,操作系统就像一个调度中心,它需要决定哪个程序在什么时候使用CPU,有些后台程序可能会在不合适的时间“吵醒”CPU,比如一些软件自动检查更新、索引文件等,优秀的调度策略会尽量将这些后台任务“打包”处理,或者将它们安排到系统相对空闲的时段集中执行,避免它们频繁地打断CPU的休眠状态,这样可以使得CPU有机会进入更深、更省电的睡眠模式,而不是在浅度休眠和活跃状态之间频繁切换,这种切换本身也会消耗能量和时间。

第三个策略涉及到硬件和驱动程序的协同优化,CPU的空闲状态管理不仅仅取决于操作系统,还需要硬件本身的支持以及硬件驱动程序的质量,一个编写不当的驱动程序可能会阻止CPU进入低功耗状态,因为它可能在不必要的时候持续向CPU发出请求,保持硬件驱动程序的最新版本,使用经过良好认证的硬件,对于实现最优的空闲状态管理至关重要。

对于高级用户或系统管理员,可能还会通过一些电源计划设置来进行微调,在Windows的电源选项里,你可以选择“平衡”、“高性能”或“节能”模式,选择“平衡”模式,系统会积极地利用空闲进程作为契机来降低功耗;而选择“高性能”模式,系统则会倾向于让CPU保持较高的准备状态,减少进入深度睡眠的频率,以确保随时都能提供最强的性能,但这会以增加功耗和发热为代价,用户可以根据自己的实际需求,比如是在插电玩大型游戏还是用电池进行文字处理,来选择合适的方案。

系统空闲进程本身是操作系统资源管理的一个巧妙设计,是系统空闲的“晴雨表”,对它的“优化”,实质上是围绕着如何更好地利用CPU的空闲时间来达到节能和性能响应之间的最佳平衡,通过动态电源管理、智能任务调度、确保软硬件协调以及用户选择合适的电源策略,我们可以让电脑在不干活的时候更省电、更安静,而在需要它干活的时候又能立刻精神抖擞地投入工作,理解了这个原理,下次再在任务管理器里看到它占用高企,你就可以安心了,那正是你的系统运行良好的表现。