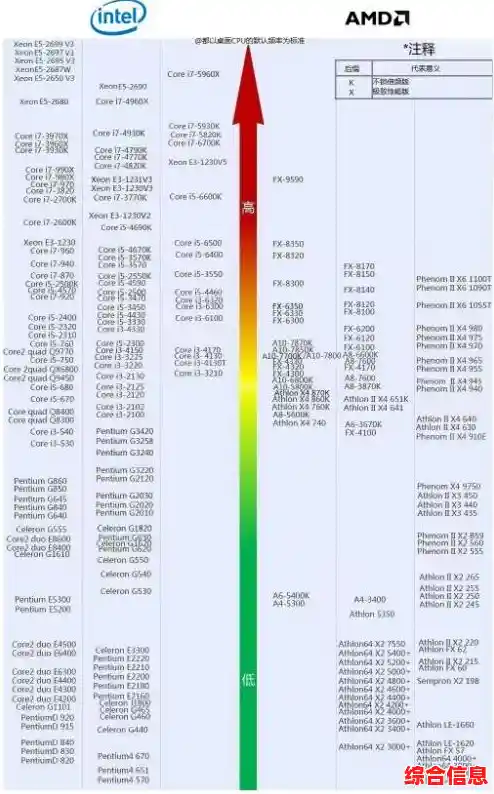

2012年,对于关注电脑硬件的玩家来说,是充满期待和转折的一年,这一年,英特尔和AMD两家主要的处理器厂商,都拿出了自己的看牌,整个市场的性能格局发生了显著的变化,当时流行的“CPU性能天梯图”,就像一张江湖排行榜,直观地告诉人们,哪款处理器是当时的王者,哪款又最具性价比。

这一年,英特尔方面,其主力是代号为“Ivy Bridge”的第三代酷睿处理器,它是在上一代“Sandy Bridge”成功的基础上进行的一次精进式升级,最大的变化在于制造工艺从32纳米提升到了22纳米,还引入了一种名为“3D三栅极晶体管”的新技术,就是芯片更精细了,可以在更小的空间里塞进更多的晶体管,从而在提升性能的同时,更好地控制功耗和发热,当时高端的酷睿i7-3770K成为了很多追求性能的用户的首选,它不锁倍频,方便超频玩家挖掘更多潜力,在游戏和多任务处理上表现非常出色。

而AMD这边,则推出了全新的“推土机”架构的后续产品——“打桩机”架构,主要应用在FX系列处理器上,AMD当时走了一条与众不同的路,强调“多核心”和“高频率”,比如顶级的FX-8000系列处理器拥有八个物理核心,主频也拉得很高,在价格上相比同期的英特尔产品有很强的竞争力,特别是在一些能够充分利用多核心的软件应用,比如视频编码中,表现不错,这种架构在当时的游戏表现和单核心效率上,与英特尔的酷睿系列相比,存在一定的差距,这使得在当年的天梯图上,英特尔的高端型号通常占据着顶尖位置,而AMD则凭借多核心在中端市场吸引了大量关注。

从升级趋势来看,2012年有一个非常明显的特点:单纯追求CPU主频的时代基本结束了,大家不再只看重“GHz”这个数字有多高,而是开始综合关注“能效比”、多核心协同工作的效率,以及集成显卡的性能,英特尔在Ivy Bridge上集成的HD Graphics 4000显卡,其性能相比前代有了巨大飞跃,已经能够流畅运行一些主流的网络游戏,这对于不打算购买独立显卡的普通办公和家庭用户来说,吸引力非常大,这意味着,CPU正在从一个纯粹的计算中心,向一个更全面、更集成的平台核心转变。

“超频”也开始从极客玩家的高端玩法,逐渐向更广泛的用户群体渗透,像英特尔的“K”系列不锁频处理器和AMD的“黑盒”版处理器,配合价格逐渐亲民的支持超频的主板,让更多普通用户也能尝试通过简单的设置来免费提升电脑性能,这成为了一股明显的升级潮流。

回顾2012年的CPU市场,可以说这是一个为未来计算形态奠定基础的年份,它宣告了“堆核心”和“提能效”将成为未来多年的主旋律,英特尔凭借在制程和架构上的稳步创新,巩固了其在性能王座上的地位;而AMD则通过差异化竞争,以多核心和高性价比策略,维持了市场的活力和竞争格局,这一年的天梯图,清晰地反映了这种两强相争、路径各异的局面,它不仅是一张性能排名表,更是一个窗口,让我们看到个人电脑的计算能力正在如何一步步变得更强、更智能、更贴近普通人的日常需求,无论是后来英特尔酷睿系列的持续领先,还是AMD几年后凭借锐龙处理器的绝地反击,都能在2012年的这场较量中找到一些伏笔和根源。