“这张照片真清晰,真细腻!”或者说:“这个视频画质太糊了。”决定一张图像看起来是细腻逼真还是粗糙模糊,最关键的两个因素就是分辨率和像素,它们就像构建一幅数字图像的基石,理解了它们,你就能看懂图像质量的秘密。

我们来聊聊最常被提到的“像素”,你可以把像素想象成搭建一幅数字图像的“小积木”,每一张你看到的数码图片,无论是手机拍的,还是网上下载的,都是由无数个微小的、带有颜色信息的方块组成的,这些方块就是像素,当这些像素点足够小、足够密集地排列在一起时,我们的眼睛就无法分辨出单个的点了,于是就看到了一幅完整的、连续的图像,像素是图像最基本的构成单元。

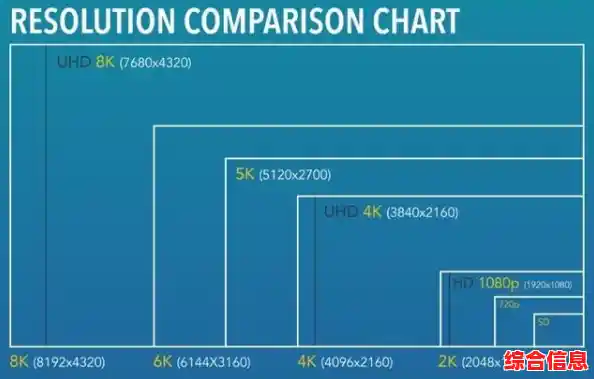

分辨率又是什么呢?简单说,分辨率就是像素的“数量”和“密度”,它通常用两个数字来表示,比如我们常说的1920x1080,这个数字的意思就是,这张图片在宽度上有1920个像素,在高度上有1080个像素,如果你把这两个数字乘起来(1920 x 1080 = 2,073,600),就得到了大约207万个像素,这也就是我们常说的200万像素。

分辨率和像素是直接挂钩的,分辨率越高,意味着在同样大小的画面里,塞进去了更多的像素点,这会产生什么效果呢?最直接的感觉就是图像变得更清晰、更细腻了,因为像素点更多,每个像素点就可以更小,它们能记录的细节也就更丰富,描绘一根头发丝,高分辨率的图像可能用几十个像素点来精细地表现它的轮廓和纹理,而低分辨率的图像可能只用几个像素点粗略地一带而过,结果就是看起来像是锯齿状的马赛克,非常粗糙。

这里有一个非常重要的关键点常常被忽略:分辨率的高低,必须和图像的显示或输出尺寸结合起来看,才有意义。

举个例子,你用手机拍了一张1200万像素的照片,这个像素数量是固定的,当你在手机那块小小的屏幕上观看时,会觉得非常清晰,因为1200万个像素点被压缩在几英寸的屏幕里,像素密度非常高,所以细节纤毫毕现,但如果你把这张完全相同的照片,不做任何处理,直接在一个巨大的80英寸4K电视上全屏播放,你很可能会觉得图像变模糊了,为什么呢?

因为电视屏幕的物理尺寸变大了,但像素总量(1200万)并没有变,为了填满巨大的屏幕,每个像素点不得不被强行“拉大”,原本在手机上看不见的单个像素点,现在在电视上可能就变成了肉眼可见的小方块,图像的细节自然就丢失了,看起来就粗糙了,这就好比用同样一块布,做一件合身的衣服很精致,但硬要把它撑成一件超大号的外套,布料就会被撑薄,纹理就显得稀疏了。

反过来,如果是一张只有200万像素的老照片,你在电脑上把它缩小到指甲盖那么大看,也会觉得挺清晰的,但一旦你试图把它放大到占满整个电脑屏幕,模糊和锯齿就立刻出现了,因为它的像素“库存”不够,经不起放大。

我们不能孤立地说“高分辨率就等于高清晰度”,它更像是一种“细节的潜力”,高分辨率意味着这张图像蕴含着丰富的细节,有潜力被放大到更大尺寸而依然保持不错的观感,而最终呈现出来的细腻程度,取决于你用什么设备、以多大的尺寸来观看它。

除了尺寸,观看距离也是一个影响因素,户外巨大的广告牌,其本身的分辨率可能非常低,近看全是模糊的大色块,但当我们开车或走路从远处看时,大脑会自动将这些色块组合成清晰的图像,因为距离远了,我们眼睛的解析能力下降,无法分辨出单个的像素点了,电影院也是同样的道理,银幕巨大但坐得远,所以依然能获得沉浸式的清晰体验。

像素是图像的砖瓦,分辨率是砖瓦的数量和铺设的密度,高分辨率提供了图像细腻的“资本”,但最终这份资本能否兑现为肉眼所见的极致清晰,还要看展示这幅图像的“舞台”有多大,以及观众离这个“舞台”有多远,下次当你再评判一张图清不清晰时,就可以从这几个方面去思考,你就能更深入地理解数字图像背后的奥秘了。