想象一下,你的电脑或手机的大脑——CPU,它不再是单一一个埋头苦干的工人,而是一个高度组织化、分工明确的超级工厂,我们过去追求的是让这个工人跑得更快(提高时钟频率),但后来发现他太累、太热,效率有瓶颈,现在的技术突破,不再是让一个人变成超人,而是如何让整个工厂——也就是处理器的核心架构——协同得更好,效率更高,更“智能”地处理海量且五花八门的任务。

第一个重大突破:从“蛮力”到“巧劲”,异构计算成为主角。

这可能是近年来最核心的变革,以前的CPU,所有核心都长得一样,干一样的活,这就像工厂里全是同一种熟练工,无论粗活细活都让他们干,显然不划算,现在的顶尖处理器,比如你听到的苹果M系列芯片、高通的骁龙8系列等,都采用了“大小核”或更极端的“混合架构”。

这种架构的智能之处在于,有一个“调度员”(操作系统和芯片底层协同工作),能实时判断当前需要干什么活,然后动态地分配任务给不同核心,你需要极致性能时,唤醒大核;你只是刷刷网页,就让小核工作,大核休息,这样,既保证了性能巅峰足够高,又让日常使用的续航时间大大延长,这就是为什么现在的手机和笔记本电脑,能在不插电的情况下用得更久,而需要时性能又非常强悍的根本原因。

第二个重大突破:不仅仅是分工,更是“垂直整合”与专用车道。

光有分工还不够,如何让数据在工厂里跑得更快、更顺畅是关键,这里有两个关键点:

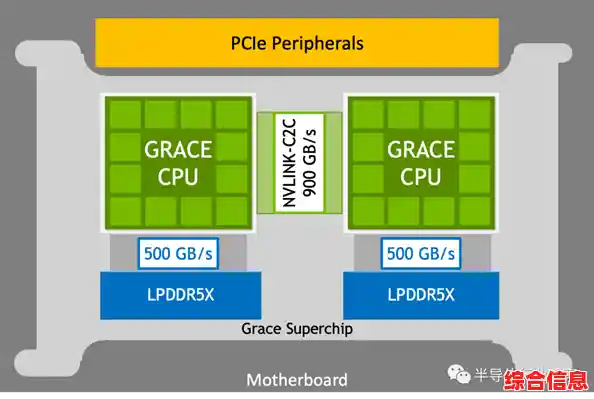

内存的革新:从“共用国道”到“专属高速” 传统上,CPU和内存(RAM)是分开的两个芯片,通过一条“公路”连接,当数据量巨大时,这条路就容易堵车,成为瓶颈,最新的技术,比如苹果M1/M2芯片所做的,是将内存直接“封装”在CPU芯片的旁边,甚至上方,这就好比把仓库直接建在了工厂车间隔壁,并且用超宽、超短的专用高速公路连接,数据交换的速度和效率得到了数量级的提升,延迟极低,这就是为什么同样参数下,这类芯片感觉更快、更流畅的原因之一。

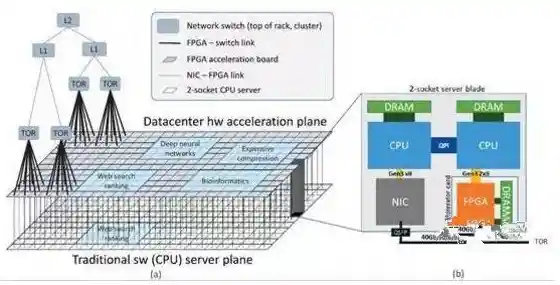

专用处理单元:为特定任务开设“专属车间” 现代计算任务越来越多样化,除了通用的计算,还有大量的图形处理(GPU)、人工智能运算(AI)、图像处理(ISP)等,如果所有这些任务都让CPU这个“总工厂”的通用生产线来做,效率低下,最新的CPU架构趋势是,将这些功能都集成到同一块芯片上,成为一个个“专属车间”,强大的GPU核心负责图形渲染,NPU(神经网络处理器)核心专门高效处理AI任务(如照片美化、语音识别、视频背景虚化),当你拍照时,图像数据会直接流向ISP车间进行优化,AI任务会分配给NPU车间,它们各司其职,并行不悖,极大地提升了整体效率和能效。

第三个重大突破:在微观世界里“精雕细琢”,晶体管越来越小,布局越来越聪明。

制造工艺的进步,比如从5纳米到3纳米,经常被提及,你可以理解为在同样大小的芯片“地基”上,能盖的“房子”(晶体管)更多、更密集了,但这不仅仅是数量的增加,更是质量的飞跃。

今天顶尖的CPU架构,其突破不再是单点的“更快”,而是一个系统工程:

这一切的最终目的,是让你手中的设备更聪明——它知道何时该发力,何时该休息,用最高的效率完成你最复杂的指令,同时还能保持长时间的续航,这就是我们正在经历的处理器革命,它让计算能力真正无缝地融入我们生活的每一个角落。