想要让电脑运行得像飞一样快,同时又能稳如磐石,挑选一颗合适的“心脏”——也就是CPU——是重中之重,但这不仅仅是看谁的价格高、谁的广告打得响那么简单,这里面有一套清晰的逻辑,避开那些让人头晕的专业术语,我们直接聊透它。

你必须问自己一个最核心的问题:“我到底要用这台电脑来做什么?”这个问题是选择CPU的基石,答案直接决定了你的钱应该往哪个方向花。

如果你主要的需求是上网、处理文档、看高清电影,以及运行一些基础的办公软件,你的目光应该集中在“核心效能”和“功耗”上,对于这些日常应用,现在的CPU性能普遍已经过剩,你完全不需要去追求最顶级的型号,一颗具有强劲单核性能的中端CPU就绰绰有余了,比如英特尔酷睿i5系列或AMD锐龙5系列的当代产品,它们能保证你所有操作的流畅响应,同时功耗和发热都控制得非常好,这意味着电脑更安静、更省电,稳定性自然更高,把钱花在更快的固态硬盘(SSD)上,对这类应用的速度提升感知甚至会比升级CPU更明显。

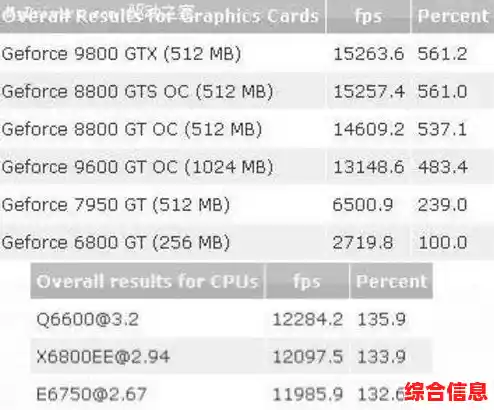

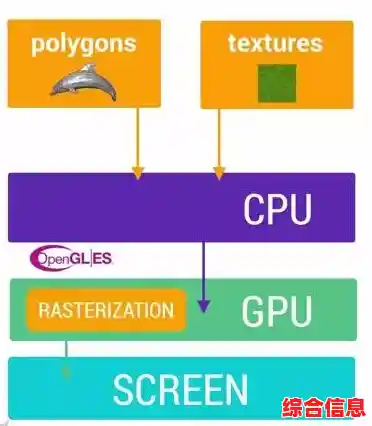

如果你的身份是游戏玩家,那么选择策略就完全不同了,游戏,尤其是大型3A游戏,非常吃CPU的“单核性能”和“最高频率”,简单说,就是单个核心干活的速度有多快,虽然现在游戏也开始利用多核心,但大部分时候,仍然有一两个核心在承担最繁重的工作,你的首要目标是选择单核性能强劲的型号,英特尔酷睿i7/i9的K系列或AMD锐龙7/9的X系列在这方面是佼佼者,核心数量方面,目前6个核心是畅玩游戏的起步线,8个核心则能提供更充裕的保障,确保你在激烈团战或复杂场景下也不会出现卡顿,切记,对于游戏来说,盲目追求16核甚至更多核心意义不大,不如把预算投入到一块更好的显卡上。

接下来是专业内容创作者,比如视频剪辑师、三维动画师、大型程序开发者等,这类用户是真正需要“多核战神”的群体,像视频渲染、代码编译、科学计算这类工作,软件可以完美地将任务拆分给所有的CPU核心同时处理,这时候,核心数量就是绝对的硬道理,“人多力量大”在这里体现得淋漓尽致,AMD的锐龙Threadripper或锐龙9系列,以及英特尔的酷睿i9系列,凭借其超多的核心和线程,能将这些耗时巨大的任务完成时间缩短数倍,对于他们来说,投资一颗顶级多核CPU所带来的工作效率提升是实实在在的,能直接转化为生产力。

看清自己的需求后,我们再来谈谈几个直接影响“稳定性”和“运行速度”的关键技术点。

第一个是“散热”,性能越强的CPU,发热量就越大,如果散热跟不上,CPU会因为过热而自动降频运行,导致性能大幅下降,这就是你感觉电脑“越用越卡”的原因之一,长期高温还会缩短硬件寿命,影响稳定性,选择CPU时必须考虑与之匹配的散热方案,对于中端CPU,一个质量好的风冷散热器就足够了;但对于高端乃至旗舰CPU,一个高效的一体式水冷散热器几乎是必需品,切记,不要在散热上过分省钱。

第二个是“主板供电”,主板是CPU的座驾,它的供电模块负责为CPU提供纯净、稳定的电力,如果你选择了一颗功耗很高的高性能CPU,却搭配了一款供电设计薄弱的主板,结果就是主板供电模组严重发热,无法满足CPU的峰值功率需求,导致系统重启、蓝屏甚至损坏硬件,选择主板时,一定要确保其供电能力能够充分支撑你选择的CPU。

第三个是“平台兼容性与未来性”,这主要看CPU的插槽类型,每一代CPU通常对应特定的主板插槽,你选择了AMD的AM5平台,就意味着你未来有在不更换主板的情况下升级到新一代CPU的可能性,这为电脑的长期使用提供了灵活性,而英特尔平台通常两代CPU就会更换一次插槽,升级空间相对较小,在购买时了解这一点,有助于你做出更具长远眼光的决策。

还有一个经常被忽略但极其重要的因素——“缓存”,你可以把缓存理解为CPU内部自带的“高速小仓库”,CPU在处理数据时,会优先从这个仓库里取用,缓存越大,CPU就能越快拿到常用数据,减少等待时间,从而显著提升效率,尤其是在游戏和大量数据交换的应用中,大缓存的优势非常明显,AMD近年来的一些型号(如带有3D-V-Cache技术的CPU)就是通过巨量缓存,在游戏中取得了巨大优势。

选择高性能CPU的策略就是:先明确核心应用场景,再针对性地关注单核性能或多核数量,最后务必确保散热和主板供电能跟上,并为缓存和平台兼容性留个心眼。 没有“最好”的CPU,只有“最适合你”的CPU,一套均衡的配置,远比一个顶级CPU配上一堆短板配件来得更稳定、更高效,通过这样有条理的分析和选择,你就能真正打造出一台既飞快又可靠的高性能计算机。