要理解英特尔i3处理器的故事,我们不能只看它自己,得把它放回整个英特尔家族里,就像看一个家庭里最小的孩子是如何一步步成长起来的,这个家族排行,就是我们常说的“天梯图”,i3从一开始的“入门级”定位,到今天几乎能媲美几年前的旗舰性能,这条路走了十几年,背后是英特尔技术的不断变迁。

故事的开端在2010年,那时,英特尔推出了全新的酷睿(Core)品牌,取代了之前的奔腾和赛扬成为主力,这个新家庭有明确的等级:i7是性能强大的大哥,i5是均衡多能的中坚,而i3,则是面向主流用户的入门选择,第一代i3,比如经典的i3-530,它最大的革命性技术是集成了图形核心(GPU),让电脑可以不用独立显卡就能点亮屏幕,这对大多数办公和家用电脑来说是巨大的成本降低,但它和i5/i7有个关键区别:它不支持“睿频加速”技术,也就是说,它的运行频率是固定的,无法在需要时自动超频提升性能,它虽然支持超线程技术(一个核心能当两个用),但本身只是双核心,在当时的“天梯图”上,i3稳稳地坐在最底层,满足的是“够用就好”的需求。

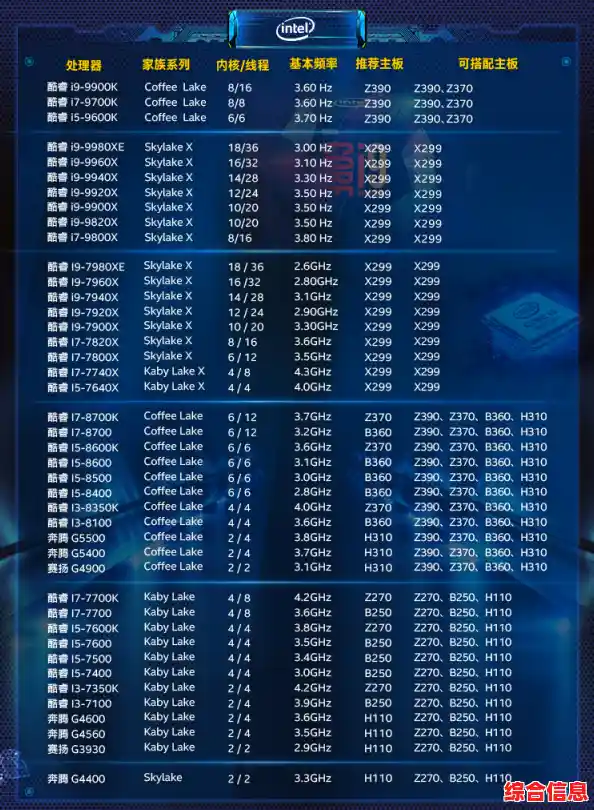

时间来到2011-2015年,这是英特尔“Tick-Tock”(工艺年-架构年)战略稳步推进的时期,i3也随着家族的步伐一步步进化,从第二代Sandy Bridge到第六代Skylake,i3的规格在缓慢但确实地提升,制程工艺从32纳米进步到14纳米,芯片变得更省电、发热更小,核心架构每代优化,使得同频率下的性能更强,虽然它依然保持着双核心四线程的基本盘,但它的基础频率越来越高,内置的核显性能也从HD Graphics逐步升级到HD 5000系列,能应付一些简单的网络游戏了,在这个阶段的天梯图上,i3的位置没有变,还是入门级,但它的“性能地板”被抬高了,以前的双核i3可能勉强应对多任务,这时候的i3已经能比较流畅地处理日常应用了。

真正的转折点发生在2017年底,英特尔遇到了对手AMD锐龙系列的强力挑战,后者率先在消费级市场普及了“多核心”,压力之下,英特尔的i3系列发生了自诞生以来最重大的变化,第八代酷睿i3,如i3-8100,终于从双核心四线程,升级到了四核心四线程!这是一个质的飞跃,意味着i3的基础多任务处理能力得到了极大增强,它在天梯图上的位置瞬间拔高,甚至逼近了前几代的i5处理器,这时的i3,已经不再是“刚刚够用”的代名词,而是成为了“高性价比”的代言人,对于很多游戏玩家和普通创作者来说,一颗四核i3搭配一块独立显卡,已经是一套非常可靠的配置了。

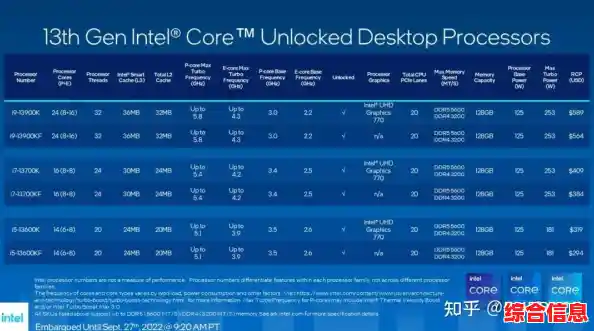

此后,i3的进化进入了“挤牙膏”与“爆发”交替的阶段,第九代、十代i3基本是在八代的基础上小幅优化,但到了第十代,i3-10100开始支持了超线程技术,变成了四核心八线程,进一步缩小了与i5的差距,而第十二代酷睿的到来,则是一次架构革命,英特尔引入了“性能核”与“能效核”混合架构,就像大核心负责重活,小核心处理后台任务,兼顾了性能与能耗,令人惊喜的是,这一技术也下放到了i3级别!像i3-12100这样的处理器,虽然只有4个性能核,但其单核性能极其强悍,在很多游戏中的表现甚至不输给核心数量更多的老款i5,性价比爆棚,最新的十三代、十四代i3也延续了这一优势。

回顾这条“天梯图”之路,i3的成长轨迹清晰可见:从最初纯粹为了降低门槛的“精简版”,在激烈的市场竞争和技术迭代的推动下,它不断地吸收着曾经中高端产品才有的特性——更多的核心、更先进的制程、更革命的架构,今天的i3,其性能标准早已远超当年的初代i7,这背后揭示的,正是整个计算行业对性能的追求永不停歇,以及英特尔为了满足不同用户需求,将技术不断下放的策略,i3的天梯图,其实就是一部浓缩的PC普及史和性能跃进史,它告诉我们,曾经的“入门选择”,今天已然成为不可小觑的“实力派”。